ウラジオストク駅そばで長年庶民に愛されるピロシキのお店「ピラジョーニッツァ」。お店の厨房で昔ながらの製法で作る味が人気。1つが大きくてお腹の足しになるため早朝深夜にはタクシー運転手の立寄ることが多い。今回は同店の店主エレナ・アナトリエヴナさん(Еленаё Анатольевна)に御自身の人生、ピロシキ屋を営むに至った経緯などをお伺いしました。

–お店は何年前にOPENされたのですか?

10年前になります。

ウラジオストク駅徒歩3分にあるお店

ウラジオストク駅徒歩3分にあるお店

–エレナさんのお生まれはウラジオストクでしょうか?

沿海州ではありますが、スビヤーギナ駅という田舎の街です。ハスの花で有名なハンカ湖の近くです。小中学校はスビヤーギナで過ごして、大学入学でウラジオストクに来ました。当時の国立極東大学の法学部です。今の極東連邦大学です。

–ピロシキ屋を始めるにいたった経緯を教えていただけますか?

ピロシキ屋を始める前は、バスの停留所前でキオスクのようなタバコ屋を営んでいました。ある時、1人のおじさんが私のタバコ屋に来て「私が持ってくるピロシキをお店に置いてくれないか?」と言うんです。それでとりあえず彼のピロシキをタバコなんかと一緒に売るようになりました。バスの停留所ではお腹すかせた人もいるので、そのピロシキが結構売れるんです。特に冬は紅茶なんかと一緒に買う人が多かったです。売れるは売れるのですが、味は私からするとイマイチで、そのまま率直に「味が美味しくできないのか?」と尋ねました。なぜ美味しくないか知りたかったので、彼にピロシキ製造現場を見せてもらいました。そうすると作業している人がロシア人でなく、皆ウズベキスタン人だったんです。彼らはピロシキを食べる習慣、伝統がないのでうまくできないのは当然でした。それからしばらくして、ある冬の日に私は氷で足を滑らせて、骨折してしまったのです。タバコ屋には長男のマトベイが立ってくれることになり、私は自宅療養です。ただ医者には活動は進められていたので、自宅の厨房でピロシキを作ってみることにしました。その私の作ったピロシキを長男がタバコ屋に運び売るという日々が始まったのです。美味しいと評判になり、よく売れるようになりました。

以前営んでいたタバコ屋からピロシキ売りが始まった

以前営んでいたタバコ屋からピロシキ売りが始まった

–エレナさんとピロシキの繋がりや想い出について教えていただけますか?

ピロシキは幼少期の母との思い出です。ソ連時代は多産を賞する社会で母も6人の多産母として国から表彰されていました。その6人の子供たちのために、いつもピロシキを作ってくれました。当時は小麦粉がただみたいな値段だったので、6人の子供を育てるにはピロシキはとてもいい食べ物でした。実際、私達兄弟はピロシキでお腹を満たしていました。また母は幼稚園の厨房で働いていて、350人の子供達の給食も作っていました。ピロシキも1日2回焼いていたと思いますが、母のピロシキは幼稚園でもとても人気がありました。そんな母の作る姿を見るのが好きで、たまに手伝ったりしながら、私も美味しいピロシキの作り方を覚えていきました。それが今のピロシキ屋につながっています。

ソ連時代の子供たちはピロシキでお腹を満たした

ソ連時代の子供たちはピロシキでお腹を満たした

–エレナさんのピロシキは他のお店と何か違いがありますか?

ピロシキの具は、どこのお店でも大体同じで煮キャベツ、マッシュポテトなどになります。私のお店が支持されるのは、現代的な機械でなくて、昔ながらの手作りであるからと思います。ピロシキの生地は卵や小麦粉、塩などで作られるのですが、その成分が機械の金属でつぶされてしまいます。その点手作りですと、成分が保たれ、適度な生地に仕上がります。更に手作りでは愛情を込めることができ、これが大きく味を変えるのだと思っています。それにうちは材料をけちることをしないので常に良い材料を使うのがお客さんにも伝わっているのだと思います。たまに儲けが少なくて困ることもあるのですが、私の作ったピロシキでお客さんが喜んでくれるともうそれで満足という気持ちになります。

エレナさんの店では昔ながらの揚げピロシキを売る

エレナさんの店では昔ながらの揚げピロシキを売る

手でこねることにより美味しさが保たれるという

手でこねることにより美味しさが保たれるという

–10年でピロシキを買うお客さんに変化はありましたか?

ピロシキは上の世代はよく買われたのですが、彼らは年金暮らしになってめっきり減りました。若い人はファーストフード、ハンバーガーやラップサンドなどのほうが好きなようで、最近の若者はピロシキをあまり食べなくなっています。ファーストフード1個分の値段で3つもピロシキが買えてお腹も一杯になるのに。最近の趨勢で仕方ないですね。食べないならまだしも、場合によってはピロシキをダサい食べ物として馬鹿にするような若者もいて、そんな時は悲しくなります。

–エレナさんの家族構成を教えていただけますか?

子供は3人で長男マトベイ33歳、次男アレクサンドル31歳、長女マリヤ22歳です。長男はウラジオストクで在住、次男は北京の海南航空で仕事しています。長女マリヤは小学校から日本語を勉強して大学でも日本語を専攻で通訳になりたかったのですが、今は銀行で働いています。うちの子は皆、お酒を飲まず、タバコを吸わず、ふらふらもせずとてもいい子に育ってくれています。1999年に主人が南米で原因不明の事故でなくなった際も長男が生まれたばかりの長女の面倒をよく見てくれて、幼稚園のお迎えなんかも買って出てくれました。

小さい時からエレナさんを助ける長男マトベイさんはしばしお店にも立つ

小さい時からエレナさんを助ける長男マトベイさんはしばしお店にも立つ

–亡くなられたご主人との想い出を教えていただけますか?

主人は私より8歳上でパイロットでした。同じ村の出身で、親同士が友達だったんです。なので幼少期からいいなづけみたいな間柄になっていました。私は小さい頃、活発でダンス踊ったりピアノ弾いたり、それで勉強も頑張っていましたから、彼や彼の両親が気に入ってくれたみたいです。私は8月に大学に入学し、1か月後の9月に正式に結婚しました。そして大学生をやりながら長男を生みました。今でこそ大学生で子供を産むのは少ないですが、多産を奨励するソ連時代は大学生で子供を産むというのは頻繁にある光景でした。長女が生まれて2年後の1999年、主人はパイロット業務で行っていた南米で原因不明の死を迎えました。私も現地へ行きましたが、原因は結局明かされませんでした。

–ご主人が亡くなられたときはエレナさんの人生で一番つらい時ですね?

私の人生はとてもいいものですが、主人が亡くなった時が最もつらい時期でした。2歳の長女も生まれたばかりでしたしね。あの時は、経済的なつらさというよりは、圧倒的に精神的なダメージが大きかったです。

–最後に、長女マリヤさんと日本や日本語のつながりを教えて頂けますか?

マリヤは小さい頃から日本語が好きで、日本語を重点的に教える小学校に行き、大学でも日本語を勉強していました。日本の家庭にホームステイに行ったり、日本からうちにホームステイで来たりと、そういった交流もしていました。こうき君、まなさん、この2人がうちに来て、マリヤは京都に2週間行きました。マリヤの部屋は小さき頃から日本風の壁紙が彩られ、本当に日本が好きなんです。日本の子はしっかりして、端正で、礼儀もよく、文化的で私達家族はみんな好きです。私達のピロシキを買いに日本人が来てくれるのは本当に嬉しく、誇らしいことなんです。

思いがけない雪道の骨折から現在の人気ピロシキ屋への道へとつながったエレナさんのピロシキ人生。お母さん譲りの昔ながらの手作り製法を守り、今日も店頭に立ち続けるエレナさん。ロシアの庶民飲食文化を守るお店の1つとして、なんとか長く続けていただきたいものです。

ウラジオ発:老舗ピロシキ店 店主 エレナ・アナトリエヴナさん

ウラジオ発:障害児向け創作活動教室 主催者 ゲンナヂー アントロポフさん

精神障害児向けの創作活動教室「ブラーガエデェラ(Благое дело)」はウラジオストクで老舗でかつ、もっとも発展する教室。2008年に設立された同教室は国や州政府からも高く評価され、1300㎡もある建物と敷地を与えられた。この大きな施設は2021年にOPENを予定している。この教室を創立し運営するのが自身も障害児を持つゲンナヂー アントロポフさん (Геннадий Антропов)。今回はゲンナヂーさんが教室運営の経緯や、大きく運営に寄与した日本との関わりなどについて伺いしました。

–2008年に創立された経緯を教えて頂けますでしょうか?

2005年に娘ナスチャが精神障害をもって生まれました。医者からは寝たきりで言葉も話せなくなるにちがいないと言われましたが、自分なりに彼女の成長を助けたいという、そういう父親としての思いで始めました。成長したナスチャは今では演劇まで出来るようになっています。この教室は大きく広がりましたが、当初の理由は、自分の子供のため、それだけです。

ゲンナヂーさんの教室運営のきっかけとなったナスチャさん

ゲンナヂーさんの教室運営のきっかけとなったナスチャさん

–当初はご自身のお子さんのためにやられていたのが、どうしてここまで広がったのでしょうか?

娘には当然、友達が出来ます。通常は、同じように精神障害を持った子が友達となります。そしてその友達には親がいます。娘の友達やその両親を助けていたら、どんどん輪が広がり、今のレベルになりました。

–教室で、精神障害の子やそのご両親はどのようなサポートを受けられるのでしょうか?

子供は陶器づくりを中心とした様々な創作活動に取り組めます。当初は陶器づくりだけでしたが、今では写真撮影、演劇、料理などにも取り組めるようになっています。犬と交流するセラピーも最近は始めました。両親は大体皆同じ問題を共有しますから、お互いに相談に乗ったりしますし、時には法律的な面でのアドバイスをしたりもします。子供も親も完全に無料です。

ナスチャさんを含め教室では演劇活動も行うようになった

ナスチャさんを含め教室では演劇活動も行うようになった

–子供たちは何名くらいが、どのくらいの頻度で通うのでしょうか?

うちの教室はウラジオストクに2か所、アルチョム市に1か所あります。ウラジオストクの2か所で合計70名の子供たちが週1-2回程度通います。アルチョムも70名ほどです。親も同伴しなければいけないので、仕事が休みの土曜日に来る子が多いです。アルチョムは現地の人に運営を任せていて必要に応じて行ったり、アドバイスしたりしています。

–先生やボランティアはどのくらいいるのでしょうか?

正規の先生は11名です。先生達は各分野のプロで、教育学、陶芸、演劇など様々な人が関わっています。その他にボランティアとして50名くらいが運営を助けてくれています。ボランティアは専門家ではなく、活動に携わる中で少しずつ経験を積んでもらっています。

ボランティアは50名も活躍する

ボランティアは50名も活躍する

–なぜ陶器を中心としているのでしょうか?

私自身が陶器の専門家で、今の事業を始める前も大学で陶器を学生達に教えていました。今も様々な場所でお呼びがかかるので陶器の専門家としても活動しています。精神障害の子供にとって、手作業をするということは脳にとてもいい影響を与え、成長における大きなプラスとなります。陶芸以外の方法でも沢山、障害児達の成長にプラスになることはあるのですが、たまたま私が陶芸の専門家でその有益性も知っていたので陶器づくりから始めました。

教室運営前は陶芸のプロとして活躍した

教室運営前は陶芸のプロとして活躍した

–子供達が取り組む際に注意されていることはありますか?

いつも気を付けているのが子供達が陶器づくりを嫌いにならないことです。特に第一回目の授業はとても大事で、どの子がやっても絶対キレイに完璧に仕上がるような作品に取り組んでもらいます。子供は理想的な作品ができることで陶器作りを好きになり続けていくようになります。そして簡単なものから少しずつ難しいものへと移行していきます。

子供たちの作品には独特の温もりがある

子供たちの作品には独特の温もりがある

完成度の高いものは販売商品となる

完成度の高いものは販売商品となる

–2008年から大きく発展されましたが秘訣はなんでしょうか?

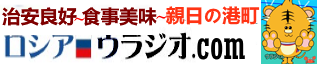

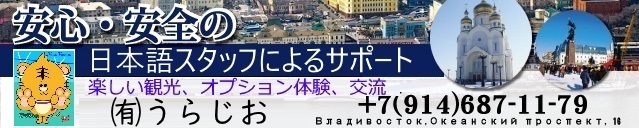

一番大きいのは、2010年に子供達と4名で日本に招待され、今の我々の原型になるようなモデルを「藍工房(現社会福祉法人 藍)」で見れたことです。2009年に藍工房の創立者で自身も障害者である竹ノ内睦子さんが御自身のプロジェクトでウラジオストクに来られました。その際に我々の作品も目にとめてもらい、高く評価され、翌年に東京へ招待してくれました。東京の新宿で、合同展示会を行ったんです。竹ノ内睦子さんは私に特別にアレンジしてくれ、御自身が約30年発展させてこられた工房、うまくやる方法などを詳細に見せて教えてくれました。日本に行く前の私は全く素人同然で教室運営をしていて行き当たりばったりでやっていたような感じでしたが、藍工房を見せてもらって模倣ができ目指すべき方向性が定まりました。当時の藍工房では食品事業もうまくやられていましたが、今は我々のところでも少しずつ食品事業に乗り出しています。1回だけの訪問ですが、あの2010年で本当に大きいものを掴ませてもらいました。今でも感謝してますし、小林千香子さん、田代紀子さんといった関係者とは未だに連絡を取り合っています。日本以外にも中国、アメリカといった場所へ研修に行かせていただく機会を得られ、そのたびに発展の種を持ち帰って常に教室運営に付け加えるようにしています。

現在の礎となった2010年新宿での共同展示会

現在の礎となった2010年新宿での共同展示会

ゲンナヂーさん達を日本に招待してくれた竹ノ内睦子さん

ゲンナヂーさん達を日本に招待してくれた竹ノ内睦子さん

–通所は無料ですが、経済的に大変ではないでしょうか?

国や州政府の一定の資金援助はあります。以前は行政が直接このような事業をおこなっていたのですが、行政がこのような事業を行うと、お金は莫大にかかるわりに効果が小さいという問題がありました。優良な民間団体に任せた方がうまくいくという認識で一致し、最近は責任感のある優良団体を選別した上で資金援助をするようになっています。ただ行政からのお金だけでは十分でなないので、子供たちの作品や食品を販売したりして自前で稼ぐ必要があるのです。幸い、いつの段階でも助けてくれる人がいて、販売ルートを確保してくれたり、寄付してくれたりすることがよくあります。この教室も市内中心でいい場所にあるのですが、ある企業の社長が個人として無償提供してくれています。資金はいつも十分ではありませんが、同時にいつの段階でも支援者があらわれるというような状態です。

一等地の教室は善意ある会社経営者により無償提供されている

一等地の教室は善意ある会社経営者により無償提供されている

長年の責任ある運営が評価され補助金は受けやすくなってきたという

長年の責任ある運営が評価され補助金は受けやすくなってきたという

–精神障害児は増えているのでしょうか?

はい。ロシアでは過去3年で30%も増加しています。

–ロシアでは養護学校のような毎日通える施設はないのでしょうか?

モスクワに一部ありますが、基本的にはそういう公的教育施設はありません。我々のような小さい民間機関のみとなっています。ただこれをもって、ロシアが遅れているということはなく、その国ごとの事情があると思います。

–今取り組んでいることや、将来の展望について教えていただけますか?

1つ目は1300㎡新施設OPENです。の建物を行政より頂くことができたので、そこを1年後に開所します。陶芸、演劇、写真撮影、料理といった創作、芸術活動に取り組める総合的な施設です。子供達には陶芸以外にも様々な選択肢があればあるほどよいのです。施設内は今、障害児の両親たちが一生懸命整備してくれています。2つ目はモスクワでの展開です。モスクワにパートナーがいるのでモスクワとも相互活動ができればと取り組んでいます。3つ目はアメリカやインドネシアなどとの国際的な相互活動です。これも色々なプロジェクトが立ち上がっています。国が異なると政府レベルでは、いろいろな争いごとが出ますが、一般庶民のレベルではそんなことはありません。精神障害児やその親を取り巻く問題は、どの国でも共通なものです。どんどん交流し、アイデアや意見を交換し合うことはは双方の障害児や親にとってプラスなことです。私は楽観的な性格ですし、幸いにも私のロシア国内外のネットワークがどんどん広がるので、実現していけるのだと思います。1300㎡の施設のプロジェクトだって当初は誰も本気にしていなかったけど、こう実現してしまったわけです。なんとかなると、楽観的に考えていますよ。

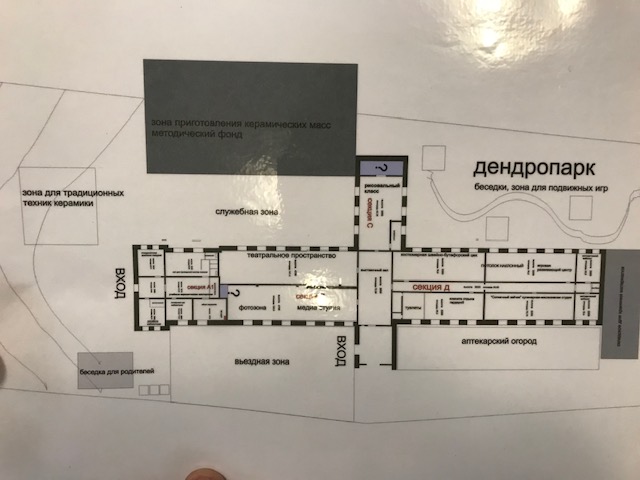

1300㎡の新施設はピエルバヤレーチカ駅徒歩5分の好立地

1300㎡の新施設はピエルバヤレーチカ駅徒歩5分の好立地

新施設の設計図

新施設の設計図

双国にプラスとなる国際的なプロジェクトにも積極的に取り組む

双国にプラスとなる国際的なプロジェクトにも積極的に取り組む

陶器作りをはじめとした手を使った芸術、創作活動で、精神障害児に達成感を味わせてあげたいというゲンナヂーさん。当初は娘ナスチャさんの為に始めた教室も、今は大きく発展しています。周りへのサービス精神が旺盛で明るく前向きな性格が自然と周囲を巻き込んでしまうのでしょう。芸術の街ウラジオストクらしいゲンナヂーさんの創作教室が今後どんな発展を遂げるか楽しみです。ゲンナヂーさんの携帯には将来のアイデアで一杯で、障害の有無を問わず日本の子供達との交流も計画にはいっていました。ご関心ある方はご一報どうぞ。

教室のHP:http://blagoedelo.com/

藍工房のHP:http://www.aikobo.or.jp/

ウラジオ発:子供向けの読書文化を支える校長兼店主 ガリーナ・イヴァノヴナさん

ウラジオストクの子供向けの本文化を支えるお店「フォルムラ ルカデェリヤ」。教育玩具なども売るこのお店のオーナーは現役小学校校長先生でもあるガリーナ・イヴァノヴナさん(Галина Ивановна)。なぜ小学校の先生が絵本屋を開くようになったか、絵本教育の重要性などをガリーナさんに語っていただきました。

–いつお店をOPENされたのですか?

ちょうど5年前になります。

–校長先生であるガリーナさんがこのお店を開くに至った理由をお聞かせ頂けますか?

私には28歳と20歳の息子、16歳と10歳の娘の4人子供がいます。彼らが小さい頃にうちの家では、皆で集まって本を読み、教育玩具で遊ぶという習慣がありました。こういうことを始めたのは、小さい頃に子供たちに本を読み、教育効果のある玩具で遊ぶ楽しさを知ってもらい、子供たちが自由時間を各人ですごす際にも、そんな風に過ごしてもらえればと思ったからです。私は大学卒業から今までずっと小学校の先生をしていますが、我が家で行っていたこの習慣が今の子供たちにもとても重要なことだと感じ、他の家庭にも取り入れてもらいたいと思い子供向けの本と教育玩具のお店を始めることになりました。

お店には子供の成長にプラスになる教育玩具も置いている

お店には子供の成長にプラスになる教育玩具も置いている

–今の子供たちは本を読むのが少なくなっているのですか?

テレビやスマホの発達で、ここ10年は特に本を読むことができない子供が増えています。

–スマホやインターネットでの情報と本では何が違うのでしょうか?

スマホやインターネットでは、子供にとって有害なものも併せて玉石混交で情報が入ってきます。しかもそれが引っ切り無しにすごいスピードで来るわけです。子供たちには考える力も想像力、創造性も養われません。受け身なのでエネルギーを使うこともありません。その点、本を読むというのは、ゆっくりとそして主体的に読み、考え、想像するので子供たちにとってとてもプラスになります。

受け身のスマホやインターネットでは思考力、創造性が養いにくいという

受け身のスマホやインターネットでは思考力、創造性が養いにくいという

–スマホやインターネットでマイナスの影響があるのでしょうか?

昔は、ロシア国内の情報、しかもある程度子供の成長に合わせた情報が子供たちを取り囲んでいたと思います。今はインターネットには子供の成長に好ましくないものも多いです。映画館にいっても海外のアクション映画なんかみていると、殺人や暴力シーンが多く、それを多くの子供たちが見るわけで子供たちの心理にもよくないです。そのような映画を見た後は、子供たちの心理に恐怖感が残るというのもよく耳にします。男性が女性になったり、女性が男性になったりという性転換などの情報も入ってしまいます。

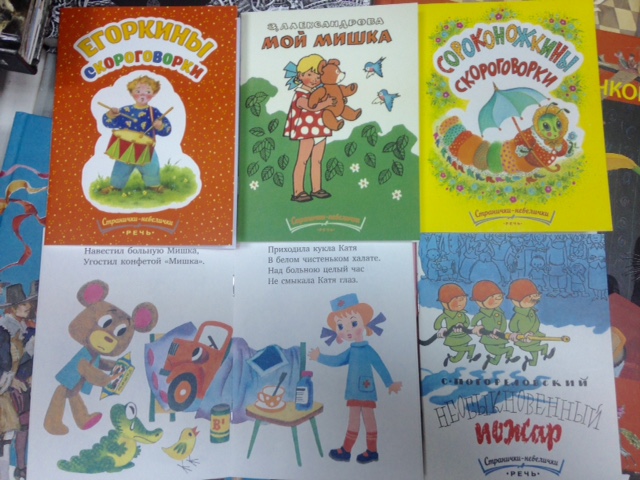

–お店にはとても可愛らしい、キレイな挿絵の入った絵本が多いですが、こだわりがありますか?

はい、挿絵と印刷にはとてもこだわっています。素晴らしい絵や印刷があることで、子供たちはスムーズに読書の世界に入っていけます。

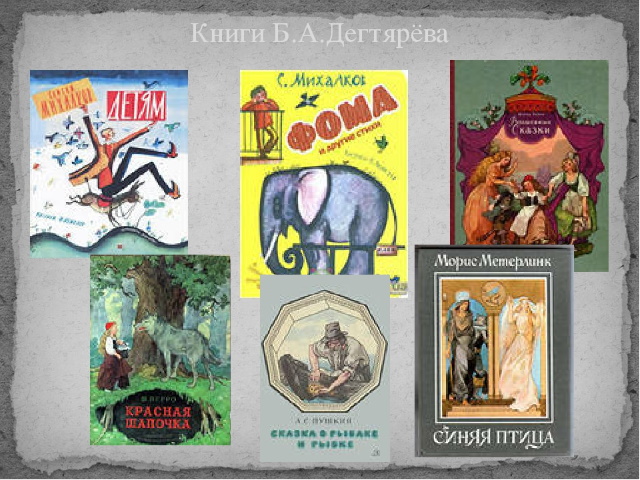

お店には有名なロシア芸術家による作品も多い

お店には有名なロシア芸術家による作品も多い

–お店の本は誰がどのように選んでいるのでしょうか?

うちのお店には、私の考えを共有してくれる素晴らしいお母さんスタッフ、マリナさんとユリヤさんがいます。私と彼女らが一緒になって入荷する本を選んでいます。2人は母親でもあるので、自分の家庭でも欲しいような本も良く入荷して、入荷したそばから、自分で買ってしまうこともたまにあるのですけどね。

ガリーナーさんに共鳴する2児の母マリーナさんと1児の母ユリヤさん

ガリーナーさんに共鳴する2児の母マリーナさんと1児の母ユリヤさん

–お店に置かれる本に分野やあるのですか?

まったく制限はありません。歴史、理科、言語学、心理学など、どんなものでも子供たちのためになるものは置いています。国も世界中のものを集めています。世界の民族、偉人、英雄なんかも取り寄せています。日本の文化を扱ったものや豊臣秀吉伝なんかも置いてますよ。それに子供向けでなく、ここ数年は親向けの本も展開しています。

日本文化や歴史のコーナーもある

日本文化や歴史のコーナーもある

–なぜ親向けの本も置かれるようになったのですか?

親が本を読まない家庭は、子供もなかなか本に関心をもちません。今は親自体も本に触れることが少なくなっているので、それでは当然子供の読書欲もわきにくいです。親は子供の一番身近な模範となるわけですから、その親にも触れてもらうように、親向けの本を取り扱うようになったのです。

–子供と一緒に読む、読み聞かせも必要でしょうか?

読み聞かせは非常に大事です。親と子の健全な関係も育成されます。

–やはり母親が読み聞かせるのが必要でしょうか?

そうとも限りらないと思います。ソ連時代は母親は皆、家事で忙しく、時間を取ることができませんでした。そのためソ連時代の多くの家庭では父親が子供に読み聞かせをおこなっていました。私の家でも父が読み聞かせを行ってくれていました。

ソ連時代の読み聞かせは父親が多かったという

ソ連時代の読み聞かせは父親が多かったという

–ロシアでは子供の数は増えているのでしょうか?

出生率は1,5くらいかと思います。昔は私の家のように大家族が多かったのですが、今はどんどん減っています。例えばうちのスタッフでいっても、私は4人、マリナさんは2人、若いユリヤさんは1人といった感じです。

–ロシアで出生率が低下している原因はどのようなことにあるのでしょうか?

経済的な負担、子供への責任、そして親自身が自分のライフスタイルを楽しみたいという傾向が増えているからだと思います。仕事でのキャリアを積みたい、自分用の物を購入したいそんな人が年々増えています。今は親が子供を家に置いて、自分で映画館に行ってしまったりする、そんなケースも少なくないです。そういう価値観の変化が出生率低下の要因ではないでしょうか。結婚を急がない若者も増えています。

–お店には手芸用品も置かれていますね?

手芸を含めた手作業は、ロシア人や我々の先祖がいたウクライナ人が伝統的にもっている文化です。ロシアやウクライナは本質的に手作業が好きな民族です。代々、お祖母ちゃんから孫へと手芸が伝えられていたのですが、ソ連時代にその文化が途絶えてしまいました。20年位前から、またその手芸文化が復活し、今はだいぶ行う人が増えました。うちのお店では手芸教室も行っています。

お店では手芸用品も販売している

お店では手芸用品も販売している

–ガリーナさんの祖先はウクライナから来られたのですか?

ソ連初期の1940年代に祖父母がウクライナからウラジオストクへ来ました。うちのスタッフの皆がウクライナやベラルーシ、いずれにしてもあちら側の出身です。私達のみならず、ウラジオストクの多くの人は、自分達の根っこはウクライナにあるという意識をもっていますよ。ウラジオストクは外から来た人で構成されている街で、その外から来ている人たちが自分たちの故郷の文化や技を披露しあいます。

ウラジオストクではウクライナに故郷意識をもつ人が多いという

ウラジオストクではウクライナに故郷意識をもつ人が多いという

–外から来る人が多いと色んな国の文化に触れられますね?

日常的にいろんな国や民族の文化に増えることができます。いろんな国のイベント事もウラジオストクでは頻繁に開催されて、今週は日本ウィーク、来週は中国ウィーク、再来週はインドウィークと、ここにいるだけで海外旅行しているような気分も味わえますよ。

–最近は旅行者のお客さんも増えていますか?

日本人旅行者が増えています。よく売れるのが「大きなカブ」なのですが、お店でこの本を見つけると大概喜ばれますね。時には、「大きなカブは日本の作品だ」なんておっしゃる方もいますけどね。いずれにしても「大きなカブ」という1つの本がロシアと日本を結び付けてくれるのでとても素晴らしいと感じています。

日本の小学校でも学習する「大きなカブ」が日本とロシアを結ぶ

日本の小学校でも学習する「大きなカブ」が日本とロシアを結ぶ

–地元のお客さんや売り上げは増えていますか?

残念ながら、年々減っているのです。このお店の運営も経済的に楽でなく、今は一部スペースを貸しているのです。時代の趨勢ですかね。

経験や知識豊富な学校の先生として、4人の子供の母として、子供たちの成長にプラスをもたらすと信じ、お店を通じてそれを実現していくガリーナさん。そんなガリーナさんの思いに共鳴する2人の素晴らしいお母さんスタッフと日々、本選びを行う。そんなガリーナさんやスタッフの教育者であり母親としての愛情がこもった「フォルムラ ルカデェリヤ」は、スマホ全盛になればなるほどその価値を増していくはず。今は減っているお客さんも、その価値に気づいて盛り返してくれればいいと思いますし願っています。

ウラジオ発:男性の美意識を高めたサロンオーナー ドミトリー フィリッポフさん

美意識の高い人の多いウラジオストクで、毎月3000人の人が通うヘアサロン「ダブロー」。2015年にはグム裏第一号のテナントとして注目も浴びました。このサロンを率いるのが若きオーナー ドミトリー フィリッポフさん(Дмитрий Филиппов)。今回はサロン成功の秘訣や、ウラジオストクのサロンシーンについて伺ってみました。

ドミトリーさんはウラジオストクのお生まれですか?

いいえ、私はウラジオストクから1000km離れたビロビジャンという街で1989年に生まれました。ビロビジャンはハバロフスクよりちょっと先にある都市です。

ウラジオストクに来るまでの経緯を教えていただけますか?

私は18歳でハバロフスクにある2年間の美容師学校に入り、卒業しました。卒業後は、1年間美容師としてハバロフスクで仕事しました。それからウラジオストクに来ました。

なぜハバロフスクからウラジオストクに来られたのですか?

ハバロフスクは少しのんびりしていて、当時の私には刺激がありませんでした。そのため、海に囲まれたウラジオストクへ行こうと思いました。実はウラジオトスクは、その時に初めて来たのですが、やはり海があって面白い所だと気に入りました。

小さい頃から美容師が夢だったのですか?

いいえ、そんなことはありません。私は小さい頃から絵を描いたりするのが好きで、建築士になりたいと思っていたんです。ただ建築士の学校に行くには結構お金がかり難しい状況でした。そこでとりあえず技術を身に付けようかなと軽い感じで美容学校に行ったんです。そしたら美容師の世界が気に入り、どっぷりはまるようになり、今に至ります。

ドミトリーさんを美容師の世界に引き込んだ魅力はなんだったのでしょうか?

どんなに気分の落ち込んでいる方でもキレイにカットすることで、喜んで頂き、そして気分も一新してもらえる。来るときは少しうつむき加減でも帰るときには笑顔で喜んでいらっしゃる。自信なさげだった人も自信もってくれる。それがわずか1時間で実現できる、これが私がはまった一番の魅力かと思います。

短時間で人の気分を変えてしまう美容師という職業にのめり込んだドミトリーさん

短時間で人の気分を変えてしまう美容師という職業にのめり込んだドミトリーさん

ウラジオストクに来て今までの経緯を教えていただけますか?

2013年に妻と一緒に、洋服屋兼ヘアサロンというウラジオストクでは初のコンセプトを持ったお店を開きました。場所は噴水通りで、1席の小さなサロンでしたが、あっという間に人気になりました。1店目が成功したので、2店目は少し大きな規模で同様のお店を噴水通りに出店しました。この2号店では美容師育成の学校事業も開始しました。当時は古いタイプの美容学校しかなく、私達のニーズには合わなかったので、自分達で新しいタイプのものを作りました。そしてその学校で美容師を育成し、自分達のサロンで働いてもらうことにもしました。今でも学校事業は行っており、ウラジオストクで一番優秀な美容師はうちで育て、うちのお店で働いてもらっています。その後は、噴水通りから、現代アート施設「ファブリカザリャー」敷地内にお店を移しました。そして2015年末にこのグム裏店をOPENさせました。今はこのグム裏店とファブリカザリャーの2店で営業しています。

奥さんと始めたヘアサロン兼洋服屋は大人気となった

奥さんと始めたヘアサロン兼洋服屋は大人気となった

新しい育成方式で優秀な美容師達がどんどん育っていく

新しい育成方式で優秀な美容師達がどんどん育っていく

とんとん拍子で発展していますが、どんな事が秘訣でしょうか?

一番支持された要因は、お客さん個人個人のライフスタイル、価値観、気分などを詳細にお尋ねして、それを髪型に反映していくという個別カウンセリング方式だと思います。それとレベルの高いサービスでしょうか。

個別カウンセリング方式について、詳細を教えていただけますか?

うちのお店では、来店されたら、まず頭の形、髪質、頭の傷など丹念に見ます。それから、その方の趣味、仕事、ライフスタイル、そして更に踏み込んで、その人が大事にしている価値観、気分などを可能な限り聞いていきます。この個別カウンセリングはうちのお店では最も重視している仕事で、うちの美容師はこの作業にかなりの時間を割きます。今は他のお店でも同類のことを行っているかもしれませんが、当時はこんなことをしているのはうちだけで、他のお店はどちらかというと決まりきった作業しかしていませんでした。私は、お客さんが単にお金をもたらしてくれるとはとらえてなく、1人1人に何とかプラスをもたらしてあげたいという気持ちがあります。

個人の価値観にまで踏み込んで丹念にカウンセリングする

個人の価値観にまで踏み込んで丹念にカウンセリングする

美容師にとっては、どういう資質が重要でしょうか?

一番重要なのは、お客さんが何を欲しているのかを、感じ取り、感じ取ったものをお客さんに提案することだと思います。感じ取る力ですね。技術は経験でどんどん身に付けていくことができるので、私は技術よりも感じ取り提案する力が重要だと考えています。

お店に来られる方の男女比を教えていただけますか?

男性が7割で女性が3割です。男性は1か月に1回髪を切りますが、女性は2-3か月に1回なので、男性の方が多くなっています。

ジーマさんのお店では男性客を重視しているのでしょうか?

お店を始めた当初は、特に男女というのを考えていませんでしたが、結果として男性客が多くなり、男性客をより意識したサービスをするようにはなりました。

ウラジオストクではここ数年で男性の美意識が変わりましたか?

はい、とても大きく変わりました。うちのお店が男性客の髪型やファッションへの意識を高めたという自負はあります。4-5年前は皆似たような髪型と洋服というのが定番でしたが、うちのお店で各男性に合った髪型を提案するようなり、各人に合った格好いい髪型が増えたはずです。髪型が格好よくなればファッションにも意識が向きます。1人の男性が格好良くなれば、その周囲の友達も、感化されて同様に髪型やファッションを気にするようになります。いいシャンプーや整髪料を求める人も多くなります。ここ数年で本当にオシャレで格好いい、美意識の高いウラジオ男性が増えましたよ。

意識の高まる男性向けに展開するヘアークリーム

意識の高まる男性向けに展開するヘアークリーム

今、男性客に人気の髪型はどんな風ですか?

トレンドは時期によって変化しますが、今の男性客にはクラシカルな髪型が人気です。

ロシア全土でクラシカルスタイルが今は人気

ロシア全土でクラシカルスタイルが今は人気

お店には外国人のお客さんも来られますか?

旅行者が増え、韓国人、日本人がしばし足を運んでくれるようになりました。主に男性です。

外国人のお客さんとのコミュニケーションは問題ありませんか?

英語とスマートフォンの翻訳機能で大体意思疎通でき問題ありません。また日本語であれば少しできるスタッフもいます。アジア人向けの髪のコレクションも用意してありますしね。

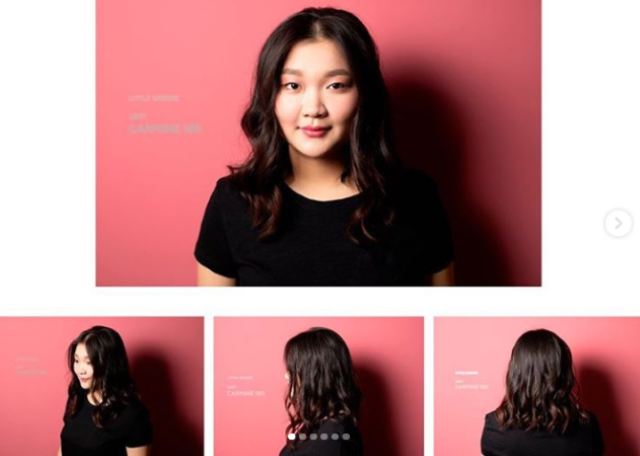

アジア人向けのコレクションも豊富に展開し、頻繁に更新する

アジア人向けのコレクションも豊富に展開し、頻繁に更新する

髪型の流行やトレンドは、どこで作られるのでしょうか?

一番大きいトレンドは世界の美容トレンドです。ロシアではヨーロッパというよりはアメリカ発の美容トレンドに注意を払っていることが多いです。最近はロシア自体もレベルが上がってきており、他国から注目を受けてはいます。ロシア国内では、モスクワが流行の発信地です。モスクワはウラジオストク同様に、早く流行って早く去るというタイプの都市です。ウラジオストクは港町で海外とつながっているのでモスクワ同様に流行が早いです。因みにハバロフスクはゆっくりでモスクワから2年遅れくらいになります。

髪型の流行発信地はヨーロッパよりアメリカという

髪型に時代は反映されるのでしょうか?

確実に反映されます。政治的な状況というのは、間接的にその時の人々の髪型に反映されます。例えば、今のロシアは政治的に少し浮き立った興奮状態にあると思いますが、それ故に活発で少し攻撃性を帯びた髪型が全体としては多いです。

今されている新しい展開を教えていただけますか?

1つは数年前から始めている美容サロンの開業コンサル業務です。美容サロンをされたい方がうまく経営できるように多方面にアドバイスしています。1年前にはハバロフスクで1店舗サポートして順調に営業されています。2つ目としては、ビールや香水の販売事業です。ビールはすでに完成しており、まもなく発売となります。3つ目は新店OPENで、うちにとって3店舗目をまもなく市内に出店します。

独自ブランドのビールもまもなく発売する

独自ブランドのビールもまもなく発売する

最後にジーマさんの向こう10年の夢を教えていただけますか?

小さい頃から好きだった建築に関わりたいです。自分でデザインしたオリジナリティーある家、建物を作ろうと思っています。

ウラジオストクの街は過去5年で大きく容貌を変え、綺麗にはなったが、それと同時に人々、特に男性がとてもオシャレに格好良くなった。その男性達は明らかに美しいウラジオストクの背景として溶け込んでいる。そんな男性の意識変化を生む仕掛け人であるジーマさん。人々の要望、時代の空気を的確に読み取り、次々と展開していくジーマさんの取り組みを今後も見ていきたくなりました。

お店の紹介:http://urajio.com/item/0826

ウラジオ発:墓地「海洋の墓地」(ロシア語名:Морское кладбище)

1903年にウラジオストクで初めて出来た大規模墓地。当初は水兵を始めとした海で亡くなった人用の墓地であったが、現在は一般用として用いられる。入口の近くには1918年~1922年にかけての極東ロシア干渉(日本名シベリア出兵)で亡くなったカナダ、チェコ、日本の3国の兵士も葬られている。参拝したい場合、入口の係員に尋ねると親切に場所まで案内してくれる。最寄り停留所は15番ボリショイ・ウリス(Большой Улисс)だがタクシーで行った方が圧倒的に便利。

日本語名:海洋の墓地

ロシア語名:Морское кладбище

ウラジオ発:ウラジオジャズ文化の牽引者 スタ二スラフ・タシキノフさん

クラシック、ロック、ブルースなどの多様な音楽文化が共存するウラジオストクで近年人気を増すのがジャズ。米国、キューバを始めとしたジャズの本場からジャズ歌手が集う毎年のジャズフェスタは切符がソールドアウト。そんなウラジオストクのジャズシーンを支えるのがウラジオ初のジャズバー「コントラバンダ(密輸者)」。この人気バーを運営するスタ二スラフ・タシキノフさん(Станислав Ташкинов)にお店を開くまでの経緯やソ連時代とロシア時代の音楽シーン等について伺いました。

スタにスラフさんは何年にお生まれですか?

ソ連時代の1973年に生まれました。

小さい頃から音楽が好きだったのですか?

音楽は好きで17歳からギターを始めて、その後はロックバンドもしていました。

どういう音楽が好きだったのですか?

ロックが中心で、アメリカの「Red Hot Chili Peppers」「Nirvana」「Metallica」なんかが好きでした。今でも基本的にはロック、パンク、ジャズが好きです。

少年時代はアメリカのロックグループで育った

少年時代はアメリカのロックグループで育った

ウラジオストク出身の世界的ロックバンド「ムーミートゥローリ」は同じ年代ですか?

ムーミートゥローリがウラジオストクで活躍したのは私がバンド活動していた時よりも5年くらい前です。バンドのリーダーであるイリヤ・ラグテンコさんは私より5歳年上です。彼らが活躍した時が、ウラジオストクのロックが第一の波を迎えたときで、私達の世代が第二の波といわれています。私達の世代のころはウラジオストクだけで50以上のロックバンドがいました。ちなみに今は150くらいになっています。

ウラジオ発の世界的グループとなった「ムーミートゥローリ」は5歳上

ウラジオ発の世界的グループとなった「ムーミートゥローリ」は5歳上

今のジャズバー「コントラバンダ」はいつ開かれたのですか?

2015年にグム裏でロック&パンクバーとしてお店をOPENしました。その後2017年に今の場所に場所を移しウラジオ初のジャズバーとして営業することになりました。

2015年までは音楽に関係する仕事をされていたのですか?

2013年~2015年はウラジオストク駅の近くでレコード、CD屋を営んでいました。そこも名前は「コントラバンダ」です。その前は音楽とは直接関わる仕事はしておらず、10年位は日本商品をロシアに運ぶような事業をしていました。

日本商品を運ぶというのは貿易のような事業ですか?

当時YAHOOがロシアにも上陸したのですが、そこに自分のサイト「JAPAN LOT.RU」を開設しました。大変うまくいき、日本の商品を必要とするロシア人は全て私のサイトを訪れ、そこから商品を注文しました。ロシア全土でです。2年後に「IN JAPAN」という競争相手ができるまでは独占状態でした。その事業に10年ほど従事していました。ただこの当時、私は、日本から税関手続きを通さずに船でロシアに運んでいて、いわゆる密輸、つまり違法行為です。私は売春、ドラッグ、拳銃などには一切かかわっていませんが、密輸は行っていました。これを私は公然と認めています。だからお店の名前は密輸者を意味する「コントラバンダ」なんです。

店名は密輸を意味する「コントラバンダ」

店名は密輸を意味する「コントラバンダ」

お店の由来はご自身が行っていた密輸から取られているのですね?

はいそうです。皆になんで「コントラバンダ」なんて挑発的な名前をつけたんだ?と聞かれますが、堂々と「私は本当の元密輸者だよ」と答えるんです。皆、私が堂々として認めるので笑ってますけどね。しかもその事業始める前は税務署の調査員を5年やっていたんです。税を取り調べる側から逃れる側へ全く逆の立場になってしまったんです。

日本からどういう商品を扱っていたのですか?

当初はオートバイ、車の部品が中心でした。その後、CDが出現して全く日本の家庭から追いやられたレコードプレーヤーを扱うようになりました。日本のレコードプレーヤーは性能よく私は1979年製のを今でも持っています。そんな日本のレコードプレーヤをロシアで需要が増え、日本から大量に運びました。そうすると自然にレコードへの要望も高くなり、最後にはレコードそのものも日本から運ぶようになったのです。

日本製レコードとレコードプレーヤーの多くがナホトカに入った

日本製レコードとレコードプレーヤーの多くがナホトカに入った

ウラジオストクでは日本からずっとレコードが入ってきているのですか?

アジアではシンガポール、台湾なんかでもレコードは多少家庭にありましたが、圧倒的にこのレコード文化が発展していたのは当時の日本でした。そのため、私が事業を始めるずっと前、つまりソ連時代からレコードとレコードプレーヤは人気商品として日本からナホトカ経由でロシアに入っていました。ソ連時代のウラジオストクは軍事閉鎖都市で船が入ることができなかったので、すべての船はナホトカに入っていました。当時は海上で仕事するロシア人男性が多かったのですが、そんな海の男達が、日本に立ち寄って、こっそり仕入れて、こっそりロシア側で売っていたのです。ソ連時代は商売禁止ですから、これも厳密にいえば違法行為です。

スタ二スラフさんも日本からのレコードで育たれたのですね?

はい。小さい頃は、カセットテープを学校に持っていくと、レコードからカセットテープに録音してくれました。そのカセットテープをよく家で聞いていました。

貿易事業されていたスタニスラフさんなぜジャズバーを経営するに至ったのですか?

バーを始める前は、レコード屋を運営していました。そこでは金曜と土曜の夜はお店を片付けて演奏会をやっていたんです。そしてそこで無料でお客さんにお酒をふるまっていたんです。それが大人気で金土と言わず、毎日生演奏して、お酒を飲ませてほしいと皆に請われたのです。ただ大人気であったものの、音楽と酒を飲むお客さんの騒音がひどくて近所から苦情を受けていました。そんな矢先、グム百貨店のオーナーが私のレコード屋に来て、「グム裏で大きなバーをやらないか?」と話があったんです。それでそのままレコード屋でやっていたのと同じような感じで、酒と音楽のバーを2015年に始めたのです。でも始めはロック、パンク、ディスコ演奏のバーでした。

グム裏にオープンした時はロック中心のバーだった

グム裏にオープンした時はロック中心のバーだった

なぜロックやパンクからジャズに切り替えたのですか?

ロックやパンクを楽しみにくるお客さんは、お店の機器を壊したり、興奮して暴れたり、時に血が流れたりと、経営上で全くいい面がありませんでした。お客さんは来てくれるのだけど、営業はいまいちだったんです。そしてジャズをたまたまやったら、チケットは売れるは、お客さんは静かに聞いてくれるわでいいことが経営的にとてもよかったんです。そういう経緯があって、2017年にお店を移した際はジャズ1本でやっていこうとジャズバー「コントラバンダ」としました。

ジャズバーとしてのお店は順調そうですね?

おかげさまで順調にいっています。うち以外にももう1店ジャズバーがあるのですが、そちらは高級志向でゆったり座れる50席。うちは立ち見、立ち飲みばかりの150人収容で全く高級でないですけど、いつも一杯です。

演奏のある木金土はいつも立ち見客で満杯

演奏のある木金土はいつも立ち見客で満杯

音響機器の調整でいそがしいスタニスラフさん

音響機器の調整でいそがしいスタニスラフさん

お店で演奏されるジャズバンドはどれくらいあるのでしょうか?

開始した当初は3グループしかなかったのですが、ロックやパンクをやっていたグループもジャズを勉強してくれて、ジャズグループは13グループになっています。また日本、韓国など海外から演奏に来てくれる人もいます。

若くて有望なジャズバンドも育ってきた

若くて有望なジャズバンドも育ってきた

ウラジオストクらしいジャズバンドはありますか?

スタンダードなジャズは世界共通で、基本的にウラジオストクらしいというものはほとんどありません。そんな中でも自分達のアレンジを加え、頭角を現しているバンドは出てきていますね。「Vladovski Electric Band 」「Crystal Jazz Band」はウラジオストクで毎年開催されるジャズフェスティバルにも招待されるほどの実力ですし、彼らのジャズは独自性があるので日本や韓国なんかにも連れていき演奏させたいくらいです。

世界中のジャズマンが集うウラジオ名物の国際ジャズフェスティバル

世界中のジャズマンが集うウラジオ名物の国際ジャズフェスティバル

ウラジオストクにはジャズバー以外にも沢山の生演奏バーがありますね?

ウラジオが生んだ世界的バンドの運営する「Mumiytrollbar」、ブルースの聞ける「Lebowski Bar」、ハードロックの「Ozzy bar」、ポップ&ロックの「Cat&Clover」などが老舗になります。その他にもロックバーは沢山あります。

スタニスラフさんは村上春樹が大好きと聞いたのですが、それについて伺えますか?

私は村上春樹の大ファンで、私の人生に大きな影響を与えてくれています。10代の頃、ウラジオストクで手に入る日本の情報、本といえば村上春樹の本くらいでした。私は貪るように読みました。ご存じかもしれませんが、村上春樹の本には、バーの話が沢山出てくるんです。彼自体がバーで勤務していたのです。彼の本ではバーで起こる様々なトラブルも描写されていますが、私もバー経営者として本当によく気持ちがわかるんです。そして彼の本にはレコードも頻繁に出てきて、彼の本にあったレコードリストに沿って、私もレコードを集めたりしたんです。しかも、最近知ったのですが、彼はマラソンを走っているとかで、これも私の趣味と一緒でした。私もウラジオストク国際マラソンにも毎回参加するジョギング好きなんです。こうして振り返ってみると、村上春樹が送った人生を30年遅れて、彼の後を私が送っている、そんな感じがしてくるんです。村上春樹の本が好きという以上に、人生としての縁を感じています。

村上春樹はロシアでも根強い人気

村上春樹はロシアでも根強い人気

村上春樹の本にはバーやレコードの話が一杯で、スタニスラフさんに大きな影響を与えた

村上春樹の本にはバーやレコードの話が一杯で、スタニスラフさんに大きな影響を与えた

過去の密輸歴を店名「コントラバンダ」とし、公然と認める豪快で少しやんちゃな印象のスタニスラフさん。そんな彼はサービス精神が旺盛で、楽しいことが大好きなので、いつのまに沢山の人々が集まってきます。ミュージシャン、お客さんを吸いつけるマグネットのような存在です。そんな彼の魅力とそれに引き寄せられる人々によって、ウラジオストクのジャズ文化が広く根付いていくのがとても楽しみです。

ウラジオ発:手作り鉢教室 店主 キリル・アヒポフさん

植物愛好家と芸術好きが多いウラジオストクで、この2つを組合わせた手作り体験クラスを行うお店「Beton master」。石膏で自分ならではのの型、色の鉢を作り、そこに好きな観葉植物を入れていく。鉢まで作る体験クラスはありそうでないユニークなもの。そのユニークなお店を運営するのがキリル・アヒポフさん(Кирил Ахипов)。今回はキリルさんにお店を開いた経緯についてお伺いしました。

お店はいつOPENされたのですか?

2018年11月になります。1年半をちょっと超えたくらいです。

お店を開いた経緯をお聞かせいただけますか?

学校を卒業して3年ほどウラジオストクの銀行で仕事をしていました。配属はクレジットカード促進部門で、クレジットカードを顧客に販売する仕事です。クレジットカードを営業するのですが、そういう業務をしているときの自分ではどうも生きた心地がしなくて、なんか自分らしいことをしたいとは漠然と感じていました。私は結婚する前の妻と同じ銀行で働いていました。2017年の彼女の誕生日に何かプレゼントしたいと思っているような時に、たまたまインターネットでコンクリートで作った鉢を見たのです。それを一目見て、猛烈に惹かれました。なんとか自分で作りたいと思ったのですが、インターネットにも本屋にも作り方がありませんでした。今思うと稚拙なものですが、自分でなんとか作ってみました。そして出来上がってみると、植物が入れたくなりました。植物についてはほとんど知識もなかったので、露店で植物を売るおばさん達にいろいろ教えてもらい植物を買いました。そして彼女にプレゼントしたのです。彼女はとても感動してくれ、しばらく自分の机にそれを置いていたのです。しばらくすると、その鉢を見た彼女の上司が気に入って、仕事として私に注文してくれました。彼女の上司が私の初めのお客さんです。それから鉢づくりの方面で仕事がしたいと心から思うようになり、紆余曲折しながら2018年11月に今のお店をOPENさせました。

初めて作って彼女(現奥さん)にプレゼントしたのはこんなシンプルな感じだった

初めて作って彼女(現奥さん)にプレゼントしたのはこんなシンプルな感じだった

キリルさんの鉢は自宅の工房で作られる

キリルさんの鉢は自宅の工房で作られる

すぐにはうまくいかず紆余曲折があったのですね?

はい。OPENするまでに銀行を2度辞めて、手作り鉢のセールスを試みました。広告を売ったり、いろんな人に会ったりして仕事が展開するように頑張ってみましたが、2度ともうまくいきませんでした。

このお店は体験教室が主なのでしょうか?

当初は、私の手作り鉢と植物を販売、たまに体験教室を行うという風でしたので、手作り鉢がメインでした。2019年末に動画で作り方が習えるというオンラインコースを発売し、その頃から、私の手作り鉢を購入するのもいいが、それよりも自分の手で作りたいという要望が増えました。2020年前半からはコロナ禍で家にいることもあってか、自分で作る用のキットを購入される人が急増しました。とても大きな変化でビックリしました。

自宅で手作り需要が増えキットが良く売れる

自宅で手作り需要が増えキットが良く売れる

オンラインコースはどういう方が購入されるのでしょうか?

ロシア全土はもちろん、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなどロシア語圏の人が購入してくれます。

受講者の作品を見るのが楽しみという

受講者の作品を見るのが楽しみという

オンラインコースを見てキリルさんのようにお店を開く方もいるのでないですか?

そういう方もいるようです。ただ多くの方は趣味として勉強されます。勉強した後は実際に皆さん作られて、その完成した作品をよく写真で送ってくれるんですよ。感謝の言葉も沢山いただけて本当嬉しいですよ。

お店での体験教室について教えていただけますか?

2部構成になっていて第1部では石膏から鉢を2-3個作ります。自分の好きな型を選んでもらって、色を塗ったり、ちょっとした模様を入れてもらったりします。私が作る鉢の多くはコンクリートで、乾燥に丸1日かかるのですが、体験教室は石膏なので20分程度で乾きます。第2部では、完成した鉢に、店頭に並ぶ植物を入れ、土や砂利入れをしてもらいます。色のついた砂なんかも用意しているので、子供や女性は喜ばれます。大体全部終わるのに2時間くらいです。

参加者は完成後は一様に自分の作品に満足する

参加者は完成後は一様に自分の作品に満足する

お店で並ぶ植物はどこから来ているのですか?

ロシアに入る観葉植物の90%はオランダ産です。オランダでは栽培が盛んでハウス技術もしっかりしており、そこからロシアに入ってきています。うちは小さい店なので、中間の卸業者を通じてオランダ産のものを仕入れています。また一部はウラジオストクの愛好家から仕入れています。ウラジオストクで大量に植物を育てられる愛好家が何人かいらっしゃるのですが、その方達からも購入しています。珍しい植物は大体彼らからのものです。

このような珍しいものは地元の愛好家から提供してもらう

このような珍しいものは地元の愛好家から提供してもらう

キリルさんは小さい頃から手で何かを作るのが好きだったのですか?

はい、小さい頃に、お爺ちゃんが色々教えてくれて、なんでも自分で作るのが好きではありました。

お店ではレコードが流れていますがキリルさんの趣味ですか?

はい、これもお爺ちゃんの影響です。このレコードプレーヤーは40年前にお爺ちゃんがこっそりと手に入れたソ連製のレコードプレーヤーです。お爺ちゃんはロシアの国民的ヒーローのビソッツキーにコネがあり、そのビソッツキーを通じてなんとか手に入れたんです。当時は物の売買は禁止ですから、とても貴重なことでした。40年たった今でも活躍してくれていて店頭に置いているんです。ちなみに私はレコード自体のコレクターでもあるのでお店に置いているものと合わせて400枚くらいは持っていますよ。

お爺ちゃん譲りの40年モノのプレーヤー

お爺ちゃん譲りの40年モノのプレーヤー

ソ連時代の伝説の大スター ヴィソッツキーを通じて購入した

最後にキリルさんのウラジオストクで好きな場所を教えてください。

昔はいい所が結構あったのですが、今は荒れ果ててしまったところも残念ながら多いです。そんな中で敢えて好きといえば、最近生まれた子供と妻と一緒に行く海辺とダーチャですかね。ダーチャには私の両親も一緒にいってバーベキューしたりと、とても楽しい時間が過ごせます。

銀行時代に好きな人への手作りプレゼントから自分の道を見つけたキリルさん。創造性+手作り+植物というアイデアは今の時代に合っていて、国を超えてファンが増えています。小さなお店からではありますが、温かいキリルさんの気持ちがこもった事業はきっと発展するだろうと感じさせてくれました。

ウラジオ発:ハードロックバー「オズィーバー」(英語名:OZZY BAR)

沿海州美術館の裏側、グルジアレストラン「サツィヴィ」のそばにあるハードロックバー。2013年から営業し安定した人気を誇る。10代から上は50代までの音楽好きが盛り上がる。英語の話せる来場者も結構いる。演奏は地元ロックグループが中心となる。コスプレやメイクをして楽しむお客もいる。

日本語名:オズィーバー

英語名:OZZY BAR

平均予算:500~1500ルーブル

メニュー表記:ロシア語

“>

ウラジオ発:ロック&ブルースバー「レボウスキーバー」(英語名:Lebowski Bar)

サーカスの近くにあるロック&ブルースのミュージックバー。ウラジオストクでは珍しくブルースの聞けるお店として地元ファンが集う。水曜以外19時から営業している。

日本語名:レボウスキーバー

英語名:Lebowski Bar

平均予算:500~1000ルーブル

メニュー表記:ロシア語

“>

ウラジオ発:ロシア産ハーブティー店店主 ダリヤ・アギシェヴァさん

ウラジオジオストクでは珍しく、ロシア産のハーブ(お茶用草)を自家調合するしてお茶にするお店「チャイ イ トラヴィ(Чай и Травы)」。コーヒー全盛の中にあって、ロシア産ハーブティーのお店を始めた理由やお茶のお話を店主のダリヤ・アギシェヴァさん(Дарья Агишева)にお伺いしました。

–ダリヤさんのお生まれはウラジオストクでしょうか??

ウラジオストクではありませんが、沿海州です。沿海州のアルセーニエフという街で生まれました。アルセーニエフは映画「デルス・ウザラ」の主人公アルセーニエフから名を取った街です。

–いつからお茶の事業をされているのですか?

約2年前にロシア産ハーブティーを中心とした卸事業を開始しました。市内中心部では皆が知る「ウフ・ティブリン」などは顧客になります。その他郊外を中心に飲食店で利用してもらっています。小売り事業を始めお店を開いたのが1年前です。小売りはお店とインターネットショップで行っています。

ミニカフェにもなっている小売店舗

ミニカフェにもなっている小売店舗

–なぜロシア産のハーブティー事業を始められようと思われたのですか?

何か自分の事業をしたいなと漠然と思いつつ、前職の会社で働いていました。今とは全然違う仕事でビジネストレーニングを提供する会社です。私の家庭は父母、祖父母含めてずっと沿海州の森で草をとってはハーブティーにしていたいました。特に販売していたりしたわけでなく主に自分達で飲んで楽しんでいたのです。私も小さい時からそんな環境だったので、やたらと野草で作るお茶には詳しく、また好きになりました。そんな自分の特技になんとなく気付いて事業を始めたのです。長年描いていた夢とか、そういうものではないです。

–ハーブティーやお茶に対する経験や知識はご家庭で育まれたのですか?

そうですね、大体は家庭環境です。でもそういう自分の特技に気づいたのも20歳頃の話で、それまでは皆、私が知っていることくらい知っているんだろうなぁと思っていました。

–事業はお一人で全てされているのですか?

もちろん1人では全て回りませんので、計4人で回しています。1人は化学方面に強いスタッフ、もう2人は調合のできるスタッフです。

–ダリヤさんの役割はどのような部分になるのでしょうか?

私の役割は、全般的にみることですが、一番はお茶の味や香りについての判断ですね。

–他のスタッフさんは味や香りは見られないのですか?

他のスタッフは、どの茶とどの茶を混ぜると成分的に良い、相性がよいというのは判断することができますが、味と香りの良さは判断が難しいようです。お茶がお客さんに好まれ、購入されるのは、味と香りによるところが大きく、私の注意はそこに向けられています。

調合については化学知識にも強いスタッフさんが担当する

調合については化学知識にも強いスタッフさんが担当する

–お店に並ぶお茶は全てロシア産ですか?

80%はロシア産で、沿海州産もあります。残りの20%は中国中央部やアフリカから仕入れています。

ロシア原産を中心に十数種類が並ぶ

ロシア原産を中心に十数種類が並ぶ

–現地に加工場を見に行かれたりされるのですか?

海外は行けませんが、現地に行くこともあります。ただ信用できるお茶製造所が15か所ほどあるので、たいていはそこからサンプルを送ってもらい判断しています。

–店頭に並ぶ商品はどのように選ばれるのですか?

1つ目は質的な面の確認、2つ目は味と香り、そして3つ目は経験です。1つ目の質的な面はロステスト(Ростест)という試験機関の行うテストに合格したものを選びます。2つ目の味と香りは私が判断します。その全部のプロセスには3つ目の経験が加わり、最終的にいい商品にしていきます。

–お店のお茶管理で難しい点はありますか?

お茶は湿度が敵です。うちのお店の裏は倉庫ですが、そこには乾燥機がつけられ、適度な温度に保たれています。太陽熱の直接あたるところはだめで、日の当たらない温かめのところ、そして乾燥がお茶には適した環境です。ウラジオストクは湿度が高いので、やはり乾燥に気を使います。

–お茶のブレンドはどこで行われているのですか?

ブレンドは、ウラジオストクにある自家製造所で行っています。そこも乾燥した環境での作業となります。湿度が入っただけで、お茶の味、色が台無しになってしまうのです。

自家作業所でブレンドし品質管理をする

自家作業所でブレンドし品質管理をする

–ロシアの伝統茶イヴァン茶について教えていただけますか?

紫色が鮮やかなヤナギランという植物の花と茎を乾燥させて作るお茶です。ヤナギランは寒いところに咲く植物なので、沿海州では北部でとれます。そのままのヤナギランを乾燥させたものをお茶にする場合もありますが、他の花やベリーとブレンドしたイヴァン茶もよく飲まれます。

ロシアではキリスト教の伝わる前から飲まれてきたというヤナギランのイヴァン茶

ロシアではキリスト教の伝わる前から飲まれてきたというヤナギランのイヴァン茶

純粋にヤナギランだけのものでなくベリーなどを加えたイヴァン茶もある

純粋にヤナギランだけのものでなくベリーなどを加えたイヴァン茶もある

–お店には外国人も来られますか?

はい、旅行で中国、韓国、日本から来ていただけます。

–旅行者とロシア人でお茶の好みに違いはありますか?

旅行者はお茶の香りを嗅がれて、気に入った香りのものを買われるケースが多いです。ロシア人のお客さんは、自分であらかじめ決めていた商品、或いは、ラベルにかかれた味や効能をみて買われるケースが多いです。

–お茶によって効能があるのですか?

医学的なことではないですが、リラックス効果のあるものであったり、逆に少し元気が出て、気分の高揚するものなどはありますね。

リラックスしたい時用とロシア語で書かれている

リラックスしたい時用とロシア語で書かれている

–季節によって売れるお茶に違いはありますか?

あまり詳しく見ている訳ではないですが、夏と冬では人々の嗜好に違いがでますね。夏はあっさり目のお茶が好まれますが、冬はスパイスの効いたもの、ちょっと濃い感じのものが好まれると思います。私自身を考えてみても、そんな感じになっています。

–コーヒーと比べた場合のハーブティーの良さはなんでしょうか?

一番わかりやすい部分ですと、歯が黄ばまないということです。紅茶も多少黄ばみますがコーヒーはやはり歯に色を付けてしまいます。ただ私もたまにコーヒーも飲みますよ。

–ハーブティーに砂糖を入れて飲んでもいいのですか?

砂糖を入れて飲んでもいいとは思いますが、ハーブティーにはあまり砂糖が合わない気がします。砂糖が欲しい場合は、紅茶がやはり合うと個人的には思います。

–ダリヤさんはどんなお茶がお好みですか?

私は毎日、その日の気分や体調によって異なるお茶を飲むので、どれ1つというのはありません。いろんなお茶をストックしておけば、本当に毎日いろんな気分が味わえます。

気分や季節に応じて色々楽しめるのがハーブティーの世界という

気分や季節に応じて色々楽しめるのがハーブティーの世界という

–最後に今後の展開について教えていただけますか?

ウラジオストクではコーヒーに押され気味ですが、なんとかお茶、ロシア産ハーブティーの良さを皆に伝えていければと思います。アメリカなどでは健康志向も相まって、私達のようなロシア産ハーブティーがじわじわと支持を集めています。ウラジオストクでも同様に関心を持つ人が増えればいいかなと感じます。それと合わせて、海外からの日中韓の旅行者にも私の持っている知識やお茶の魅力をきちんと伝えられればいいなぁと思います。お店に旅行者が来られても、言語的な障壁もあって、なかなか魅力を伝えることができていません。今後は旅行者向けに伝えるということにも力を割いていきたいと思っています。

ウラジオストクのお土産屋やスーパーでハーブティーは沢山並ぶが、その細かい来歴や効能まで伝えられる店員さんはほぼ皆無。そんな中で、お茶の周辺話まで語ってくれるダリヤさんは貴重な存在。ダリヤさんらによってロシア、沿海州産のハーブティー文化が見直され保存されていけば素晴らしいと思います。