ウラジオストクを中止としたロシア全土の小物アーティストの商品を並べたお店。元々ハンドメイドのマーケットを主催していた店主が選りすぐったものが多い。沿海州の落ち葉や石を加工して作ったアクセサリーも人気。

日本語名:アヴォサドゥシュカ

英語名:AVOCADUSHKA

“>

por el culo a mi esposa caliente.sex videos free porn gozadas em casadas eessp.http://frpornosexe.com rocco siffredi stunning reverse gangbang.

ウラジオストクを中止としたロシア全土の小物アーティストの商品を並べたお店。元々ハンドメイドのマーケットを主催していた店主が選りすぐったものが多い。沿海州の落ち葉や石を加工して作ったアクセサリーも人気。

日本語名:アヴォサドゥシュカ

英語名:AVOCADUSHKA

“>

植物と小さな鉢、そしてワークショップを行うお店。鉢は地元のデザイナーが作っている1点もの。観葉植物も販売されている。店内は店主の趣味であるレコードが懐かしい音を響かす。

日本語名:べトン マスター

英語名;BETON MASTER

“>

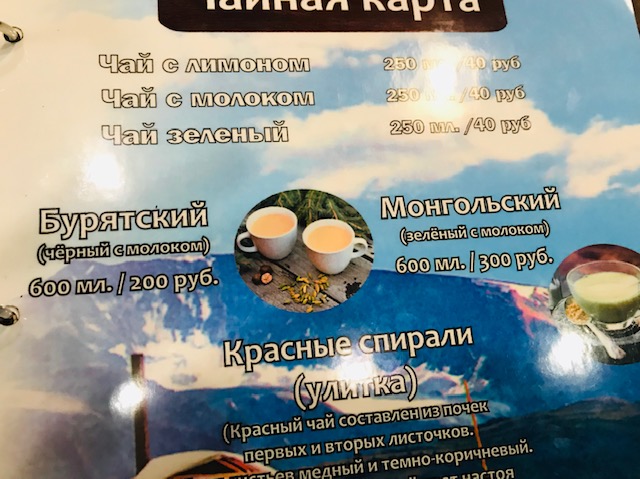

ロッテホテルの裏側、ソニーストアの坂を100m 上ったところにあるハーブ系のお茶専門店。自社の作業所でブレンドし、市内の飲食店などにも納めている。今年から小売販売を開始した。お店でも飲むことができる。

日本語名:チャイ ダ トラヴィ

ロシア語名:Чай да Травы

ウラジオストクのカクテルバー業界を引っ張るのが「Moon shine」と「Atelier Bar(アテリエルバー)」。この2店はウラジオストクのバーはもちろん、海外のバー関係者も頻繁に訪れるお店。今回は、メニューのないバーとして独自の路線を進む「Atelier Bar」の若きバーテンダー フョードル・ヴァイソフさん(Фёдр Ваисов)にバーテンダーになった経緯やお店の事、そして日本との交流などについてお尋ねしました。

— Atelier Barはいつオープンされたのでしょうか?

2017年12月8日にオープンしました。

–お店のインテリアについて教えていただけますか??

19世紀の英国ヴィクトリア朝のテイストをを基本とした内装です。他ではあまり見ることのないオリジナルなものを作りたいという思いで、このような雰囲気にしました。

ヴィクトリア朝風の内装はほとんどオーナーとスタッフの手作り

ヴィクトリア朝風の内装はほとんどオーナーとスタッフの手作り

このカウンターにフョードルさんは立つ

このカウンターにフョードルさんは立つ

–フョードルさんはウラジオストクのお生まれですか?

私はウラジオストクでなく、モスクワの郊外で生まれました。中等教育が終わる18歳まではあちらにいました。

–なぜウラジオストクに来られたのですか?

18、19の頃、父が仕事で単身、ウラジオストクに来ることになりました。そんな父に誘われて、ウラジオストクに来ました。

–来られてウラジオストクはどうでしたか?

首都モスクワと比べて、街はとても穏やかですし、人々もとても親切でやさしい印象を受けました。モスクワは生活のスピード、人の動きも速いのですが、ウラジオストクは落ち着いているので好きになりました。

–いつからバーテンダーとして活動されているのですか?

2013年頃からだと思います。ちょうど5-6年前からです。

–その当時はウラジオストクにカクテルバーはあったのですか?

今とは比較にならないほど少なかったです。2軒くらいだったと思います。

–Atelier barの特徴を教えていただけますか?

一番の特徴は、メニューがないことです。バーテンダーがお客さんとやり取りや質問をしてカクテルを作ります。なお、ビール以外のアルコールは全て楽しんで頂けます。

メニューは無くても、お客さんとの対話から最高の一杯を作り上げる

メニューは無くても、お客さんとの対話から最高の一杯を作り上げる

–なぜビールを置いていないのですか?

カクテル文化に触れて頂くというのがお店のコンセプトだからです。ただ将来的にはビールも置くかもしれません。

–メニューがないということでのお客さんの反応はいかがですか?

来店され、すぐは少し緊張しているケースも多いですが、まず初めにバーテンダーとこのやり取りをすることで、会話が始まり、次第にお客さんはリラックスしてきます。たいていのお客さんにとっては心地よいようです。

–メニューを作るということは考えられませんでしたか?

スタッフ皆で「メニュー作ろうか?」という時期も正直ありました。ただうちに来てくれるお客さんの多くは、バーテンダーとの、会話ややり取りを楽しみにしている人が多いのです。結局、そのメニューがなしで、バーテンダーとの交流を好む声が多く、今に至っています。

–ヒョードルさん以外のバーテンダーさんは地元の方ですか?

はい、私以外は、皆地元ウラジオストクの出身です。皆それぞれにバーテンダーとして経験、知識の豊富ないいスタッフです。

共同意識が強く仲の良い店のバーテンダー

共同意識が強く仲の良い店のバーテンダー

–ウラジオストクとモスクワではバー文化に違いはありますか?

あります。ウラジオストクは日本を始めとしたアジアに囲まれた場所なので、アジアっぽいフレンドリーさがあるような気がします。そしてバー文化の先進国である日本のようにある一定の形式、スタンダードを備えたサービスが特徴です。昨年、日本のバーを訪ねましたが、そこではお客さんに挨拶して、ちょっとした会話をし、水を出すという形式を見ました。その点、モスクワはヨーロッパのバー文化の影響が強く、もう少しくだけた感じです。ヨーロッパのバーでは、バーテンダーの微笑も多い気がします。

–ウラジオストクでは日本のバー文化が人気なのですか?

日本はバー文化先進地ですし、日本の素晴らしいバーテンダー達が、ウラジオストクに来て、教えてくれたりもします。そういう点でウラジオストクのバー業界は恩恵を受けています。

–そういう日本のバーテンダー達との交流はいつから始まったのですか?

昨年日本に行ったのですが、行く前にSNS等でやり取りをして、現地で実際にお店を訪問しバーマンたちと会わせてもらいました。来週は、新宿の「Ben Fiddich」店主鹿山博康さんが来てくれますし、以前は「MIXOLOGY Laboratory」三和隆介さんもいらっしゃいました。中村充宏さんという著名なバーテンダーも空港近くの大きなレストランに来て技を披露してくれることにもなっています。

中村充宏さんは和服でウラジオストクのバーに立った

中村充宏さんは和服でウラジオストクのバーに立った

–東京に行かれた際にはどのようなことをされたのですか?

まずはバーを巡りました。また丁度その時、東京バーフェスタというのが行われていて、新作のお酒を試したり、メーカーの人と直接対話させてもらったりと、大変有意義に過ごしました。ワークショップにも参加しましたよ。

–日本のバーテンダーからはどのようなことを感じられましたか?

日本のバーテンダーは、細部に非常に気を配ります。そして作業が緻密、正確です。日本人バーテンダーが店に立っていると、豊富な経験、そして自分の仕事に対する自信が感じれます。話さなくてもお客さんに素晴らしい印象を与えています。

フョードルさんも大きく感銘を受ける新宿「Ben Fiddich」と店主鹿山博康さん

フョードルさんも大きく感銘を受ける新宿「Ben Fiddich」と店主鹿山博康さん

–ヒョードルさんは今後どのようにバーテンダーの道を行かれるのですか?

今年は11月に全露のバーテンダーコンクールがあるのでそれに参加します。昨年はうちのお店として130チームが参加する団体コンクールに参加しました。こういうコンクールに参加し、表彰されたりすると自分の技術の保証にもなるのでとてもいいことだと思います。

バーテンダーとしての道を追求するフョードルさん

バーテンダーとしての道を追求するフョードルさん

–お店にはヒョードルさんのような優秀なバーテンダーが多いのですか?

私が優秀かはわかりませんが、どのバーテンダーも知識、経験ともに豊富ですばらしいです。うちのお店では、皆で共同でお店を作るという意識がつよいので、誰がいいということはなくて、皆それぞれに強みがあると捉えています。

–自分のお店は開きたいと思いませんか?

バーテンダーであれば誰でも最終的には自分の店を持ちたいと言うと思います。ただ私はまだその段階ではなくて、勉強して、成長していくのが今の私の道になります。

–日本人旅行者も来店が増えていますか?

少しずつ増えていますよ。

–日本人旅行者はメニュー無くても困っていませんか?

大丈夫ですよ。うちに来られるお客さんはメニューなしを承知で、私達とのやり取りを楽しみにしていますから。我々も、簡単な英語で「甘いのお好きですか?」「酸っぱいのは大丈夫ですか?」とか易しい言葉で尋ねるように努めるので、日本人旅行者も問題なく楽しんでいるようですよ。

いつも紳士で丁寧な応対をしてくれるフョードルさん。その風貌からは20代とは思えない落ち着きを感じ、彼のシェークさばきとバーでの立ち姿からは仕事の真摯さが伺えます。日本のすぐれたバーマンとも交流を持ち、教えを乞う中で、ロシアと日本の良い部分が組み合わさったウラジオストクらしいなっていくかもしれません。貪欲にバーテンダーの道を突き進むヒョードルさんの作る1杯のカクテルは、ウラジオ旅行の楽しみの1つです。

ほぼ休日をとらず働くパルヴィンさん

ほぼ休日をとらず働くパルヴィンさん–パルヴィンさんにとってウラジオストクはどうですか?

ほとんど家と店の往復でなかなか時間がとれず、観光スポットなどほとんど行けていないです。ちょっと時間がとれても、イスラム教徒の友人達とサッカーしたりする程度ですね。ウラジオストクにイスラム教の礼拝所もあるのですが、それも時間のある時しか行けていない状態です。

–イスラム教についてお尋ねしますが、お祈りは何時に何回されるのですか?

時期により変化ありますが、今は夜中の3時、昼14時、18時、21時、23時の5回行います。

1日5回メッカの方角に向かってお祈りをする

1日5回メッカの方角に向かってお祈りをする

仕事中に礼拝するときはポールでお店を塞ぐのがキタイスキー市場流

仕事中に礼拝するときはポールでお店を塞ぐのがキタイスキー市場流

–パルヴィンさんは夜中3時に起きて礼拝されるのですか?

正直に言いますと、なかなか3時に起きることができず、5時頃に起きてお祈りします。一応夜明け前に行うというのが重要なので、5時頃起きて礼拝します。

–5時でもだいぶ早いと思いますが、眠くないですか?

慣れているので大丈夫ですが、5時に礼拝して寝る時もありますよ。

–3時に礼拝しなくても大丈夫なんですか?

本当は3時に1人起きて、礼拝すれば神様アラーが見ててくれますからすごい価値があるので、私も努力するのですが、なかなか起きれないです。そういう場合は仕方なく、大丈夫です。

–このようなイスラム的な生活は小さい頃から始まるのですか?

10歳までは自由で、特にイスラム的な生活をする必要はありません。10歳からはイスラム的生活が開始します。

–誰がイスラムの教えを子供に教えていくのですか?

小さい頃は通常、母親が娘に、父親が息子に教えていきます。

–イスラム教の神について教えていただけますか?

イスラム教の神は偉大な神アラーです。神は宇宙から地球から自然、動植物、人間まで全てを創造しました。仏教の仏像やキリスト教のキリストとは違い、神は目には見えません。神はペンを創造し、宇宙、自然、人々、全ての運行、人生を事細かに書きました。そのため人の人生は全て彼が書いたのだと言えます。そして神は天使を創造し、各人に2人の天使をつけることにしました。この天使の1人は善い行いを数え、もう1人の天使は悪い行いを数えます。

宇宙も、動植物も人も神の書いたシナリオ通りというのがイスラム解釈という

宇宙も、動植物も人も神の書いたシナリオ通りというのがイスラム解釈という

–人間は善い行いを行っていかないといけないのですね?

はい、人が亡くなり、身体は元々の出どころである土にかえり、魂は次の天上世界に行きます。最終的に、次の天上世界で、この世での善い行いと悪い行いを裁判のような場所で数えられ、その行いの比重によって天国に行くか、地獄に行くかが決まります。

–100%が善い行いでないといけないのでしょうか?

人間は誰もが過ちを犯すことがありますので100%は無理です。その比重で善の方が重ければ重いほど良いというのがコーランの教えです。

–具体的に善い行いとして重視されるのはどういうことでしょうか?

嘘偽りなく誠実で、親切で、人を助けるというのが重要です。悪い言葉や罵りをせず、いい言葉を話して人とも対します。

誠実で優しい言葉をかけるパルヴィンさんのお店にはリピーターが多い

誠実で優しい言葉をかけるパルヴィンさんのお店にはリピーターが多い

–イスラム教が日常の生活で禁止していることについて教えて頂けますか?

1つ目はお酒、タバコ、賭博です。これらは中毒性があるもので、身体にも精神にも害があるので禁止されています。お酒を飲むと酔って悪い言葉を言うようにもなるのでよくありません。2つ目は豚肉です。衛生的にもよくなく、人の肉に近いので共食いになると言われています。因みに野性の肉食獣を食べるのも禁止されています。3つ目は火葬です。人間は亡くなっても神聖なものなので、その身体を焼くことなく、そのまま土に返さなくてはいけません。魂はあの世へ行き、全ての人類が上がってくるのを待ちます。4つ目は婚前交渉です。

–イスラム教ではお金持ちになるのは善い事とされているのでしょうか?

お金持ち自体は悪くないのですが、それを独り占めしたりするのは悪いことで、分けたり、貧しい人を助けたりということを沢山しなければいけません。周りや人助けを沢山するお金持ちになるのが理想といえます。

余裕のあるものが助けるという助け合い精神がとても重要という

余裕のあるものが助けるという助け合い精神がとても重要という

–貧しいということはどのようにとらえているのでしょうか?

貧しいということも悪いことではありません。貧しい者は富裕なものよりも天国に行きやすいとコーランにも書かれています。

–イスラム教では他の宗教をどのように考えているのでしょうか?

共存、尊重です。尋ねられればイスラムについて話すことが求められますが、人にイスラム教を強制することも、いけないとされています。お店にもキリスト教のロシア人や仏教徒も沢山来ますが、そこには宗教の壁はありません。どんな宗教の人とも良く対しなければいけないとされています。

–アフガニスタンでイスラム教徒が紛争をする事についてはいかがでしょうか?

私の知っている範囲で話しますが、アフガニスタンは現地イスラム教徒であるアフガニスタン人の土地です。そこにロシアやアメリカが武装兵を送り込んで支配しにきたわけです。そのため現地のアフガニスタン人は自分の土地を守るということをしているだけです。

本物のイスラム教徒は攻撃してはならず守ることのみ教えられるという

本物のイスラム教徒は攻撃してはならず守ることのみ教えられるという

–イスラム教では守る、防御するというだけで攻撃は禁止されているのですか?

はい、どんな場合でも守るは許されますが、攻撃はしてはいけないとされています。

–テロリスト犯罪とイスラム教が関連づけれることについてはいかがでしょうか?

何個か側面があるのですが、まず1つにはメディアがそのような悪いイメージをイスラム教徒と意図的に結び付けているということがあるとおもいます。2つ目に、テロのような卑劣なことをするのはイスラム教徒の容貌をし、それを自称する偽イスラム教徒です。イスラムの教えには完全に反しています。3つ目に、仮にそれがテロがイスラム教徒によってされたとしたとして、過去の大戦争と比べてください。テロで亡くなっているのは数人から数十人です。欧米諸国と弱い国を巻き込んで行われた第一次第二次大戦では1億人近くの方が亡くなっています。日本に原爆を落としたのも米国です。こういう数字と歴史を客観的に見てから論じないととても不公平です。この数字と歴史がイスラム教を正当化するものでは勿論ありませんが、もう少しつぶさに見てほしいと思うのです。

–イスラム教徒はあまり音楽を聴かないのですか?

結婚式等の祝いの席では、踊りや楽器演奏を行いますが、それ以外の日常では音楽より無音や静粛がよいものとされています。そのため多くのお店では音楽がかかっていないことが多いと思います。

–パルヴィンさんはお客さんに優しい言葉をかけることが多いのですがなぜですか?

人には良く接し、いい言葉を発するという教えがあります。又コーランが説く、人助けの意味もあります。因みに、不平不満はいけないとされています。

–なぜ不平不満を言ってはいけないのですか?

人間は神の作ったものですし、一生も神がお書きになってくれたシナリオです。そのシナリオの中で、人間には選択が与えられますが、基本的には神が書いてくれています。その一生に対して不平や不満をいうというのは、神に不平不満を言うのと同じなのです。それはいけないこととされています。

お客さんにもなるべく優しい言葉をかけるのを心がけるパルヴィンさん

お客さんにもなるべく優しい言葉をかけるのを心がけるパルヴィンさん

–最後に、パルヴィンさんの欲しいものや夢について教えていただけますか?

欲しいものは沢山ありますが、当面は結婚して妻を持ち、子供を持ちたいです。そしてこの一生の一番大きな夢としては、イスラムの教えが書かれているコーランをアラビア語で読み、その教えを全部理解したいです。お店にいる時も時間が空けば、スマートフォンでイスラムのすぐれた教えを動画で勉強し、アラビア語も少しずつですが勉強しています。全然足りないのですが、なんとか一生かけてコーランを読み解きたいです。コーランは、教えのみならず、宇宙から自然現象等、多岐にわたって描かれたイスラム教徒にとっては偉大な聖典なのです。

若者らしくパルヴィンさんはスマートフォンでコーランを勉強する

若者らしくパルヴィンさんはスマートフォンでコーランを勉強する

いつも笑顔を絶やさず、どのお客さんにも誠実に対応し、優しい声をかけるパルヴィンさん。彼のお店には彼を慕うリピーター客がやみません。そんな彼をささえるものがイスラム教でした。まだ22歳と若いパルヴィンさんですが、勉強熱心な彼はどんな素晴らしいイスラム教徒になっていくか、とても楽しみです。キタイスキー市場は各店が競争せず助け合いながら和やかに運営されている理由も垣間見た気がいたします。

お店の紹介:http://urajio.com/item/0532

お店のインスタグラム:https://www.instagram.com/sukhofrukti.vl/

沿海州にまつわる歴史、動植物本から地元アーティストの工芸品などを扱うお店「ルナ イ コシュカ(Луна и кошка)」。同店は一家で運営されているが、そのご主人であるヤン・コリャジンスキーさん(Ян Колядзинский)は動植物のスペシャリスト。このヤンさんに、ウラジオストクに来られた経緯や、沿海州の動植物、特異性などについて伺ってみました。

–ヤンさんはウラジオストクのお生まれですか?

私はバルチック海を向く1961年にラトビアで生まれました。父はラトビア人、母はロシア人。そして祖母はドイツ人です。

–そんな遠くに住むヤンさんはなぜウラジオストクに来ることになったのですか?

学生時代はカフカス地方のラストフナドヌー(Растов На Дону)という都市ですごしました。植物学、環境学を専攻しており、その学生時代にベラルーシ生まれの妻と知り合いました。1985年頃、はじめて私は出張でウラジオストクに来ることになりました。

–どういう経緯でウラジオストクに残るようになったのですか?

ウラジオストクに来てすぐにここは私の家だと瞬間的に感じました。タイガを始めとした植物環境、海に囲まれた土地、すべてが私を魅了しました。当時のウラジオストクは閉鎖都市で7日間しか滞在が許されず、その期間内に仕事を探す必要があり、当時あった植物園大学に職を得ることになりました。それがウラジオストク生活の始まりです。植物園大学で勤務の後、ソ連科学アカデミー植物園(現植物園)に移りました。

–植物園大学や植物園のお仕事について教えて頂けますか?

主に新種菊の育成、実験です。ただビニールハウス作りからボイラー焚きまでやるような環境でした。また植物を遠隔から持込み、逆に遠隔に移植するような研究もおこなっていました。私は学生時代に極東から遠く離れたカフカス地方で極東ロシア産14種を見て、植物を人工的に移植するということにとても関心を持っていました。

都市景観に合う新種菊の栽培に取り組んだ

都市景観に合う新種菊の栽培に取り組んだ

–植物園からお店OPENまでの経緯を教えていただけますか?

植物園の後は、パン工場に勤めたり、建築現場の溶接工したり現場監督したりと色々経験しました。その間にも沿海州の自然を自分なりに研究していましが、その時に沿海州の豹の動物学的価値に出会うことになりました。沿海州に生息する豹は大変貴重なものでこれを保護しなければいけないと「沿海州の豹保護基金」を2012年に設立しました。そして人々に対して、ヒョウの希少性はもちろん、沿海州の自然、植物まで啓蒙するような活動を始めました。そしてウラジオストクの人々と多く接することになって気付いたのが、ほとんどの人が沿海州の自然や歴史や風習について知らないということでした。歴史に詳しい妻とも話し合い、沿海州の自然のみならず歴史や文化についても知らせていくような活動をやっていこうということなりました。そして妻と一緒にアルセーニエフ博物館にお土産屋を出すと共に、館員として2年間勤務し、経験を積むことにしました。アルセーニエフ博物館では写真展やイベントも多く開催しました。写真展では極東ロシアの写真を撮り続ける著名写真家 福田俊司さん(Toshiji Fukuda)にも参加してもらったんですよ。そしてある程度の知識と経験を得て2014年に「ルナイグロシ(現ルナ&コット)」をOPENしたのです。

豹の保護基金は今では大きな活動となり注目を集めている

豹の保護基金は今では大きな活動となり注目を集めている

福田俊司さんは沿海州の自然の美しさを伝えるには欠かせない写真家

福田俊司さんは沿海州の自然の美しさを伝えるには欠かせない写真家

–人々がウラジオストクや沿海州の自然、歴史について知らない原因は何でしょう?

ウラジオストクは1860年にロシアの1都市として設立され、まだ160年の歴史しかありません。そしてそのわずか160年の間に大きな2つの戦争がありました。ロシア革命と第二次世界大戦です。その間にウクライナ、ポーランド、ドイツ、日本などから人が来ては出ていきました。ロシア国内を含めて人の流出入が激しく、あまりウラジオストクに故郷意識が芽生えず、それがウラジオストクの歴史、風習に無関心であった理由かと思います。

–お店ではどのようなものを扱われているのですか?

沿海州の歴史や文化、環境に関する書物を中心とした本のコーナーとお土産のコーナーがあります。お土産というよりは地元アーティストによるハンドメイド作品、彫刻、工芸品のようなものです。また中庭もあり、そちらでは沿海州にまつわる色んな講義をしたり、少数民族ウデゲやナナイのワークショップを開いたりもします。ウデゲ料理のワークショップを行ったこともありますよ。中庭にはウデゲの小さな住居があったり、ヒョウなどの彫刻作品があったりと面白い空間になっています。

お店に中庭でウデゲ族料理のワークショップ

お店に中庭でウデゲ族料理のワークショップ

–お店はご家族で運営されているのですか?

はい。私には2人の娘と1人の息子がいるのですが、長女イラ(Илла)と妻と私の3人で回しています。店内や中庭もほとんど私や家族の手作りですよ。

お店の棚から床までほとんどがヤンさんの作品

お店の棚から床までほとんどがヤンさんの作品

造園家、芸術家でもあるヤンさんは中庭も自分で作る

造園家、芸術家でもあるヤンさんは中庭も自分で作る

–イラさんもご両親のように沿海州や活動に関心あるのですか?

(イラさんが回答)小さい時から両親にタイガを始めとした沿海州の自然に連れていかれ、自然と両親のような方面に関心は持っていると思います。ただ、私の場合は、色んな国にいって素晴らしいものも沢山見たりしているので、沿海州というよりは地球全てが私の住処、そんな意識の方が強いです。

–沿海州には少数民族、満州人についで、最も新しい住人としてロシア人ですがこれについてはどう思われますか?

ここのロシア人はロシア人というよりは沿海州人というのが私の見立てです。沿海州は海を挟んで日本、陸では中国、朝鮮などのアジアに囲まれており、半分はアジアに足を入れた状態です。そしてここの住人はウクライナを始めとした色んな土地から来ています。そのため半分はアジア的、半分はロシア的な面をもち、沿海州人というミックスされた状態になっているのだと思います。

–若いロシア人も沿海州人という意識でウラジオストクに残っていくのでしょうか?

若い子はわかりません。日本、中国、ベトナム、タイなどに旅行したり、アメリカに留学したりとどんどん出ていきます。ロシア国内でヨーロッパ側がいいとモスクワに行く人もいます。若い頃に我々が遠いカフカスからウラジオストクに来たように、若者はどんどん外に出ていくといのは自然なことだと思います。スペインの作家も言ってましたけど、世界は広いから見れるもの見て全部知らなければならないとありましたが、私も全く同意です。若者はそれでいいんですよ。

ドイツやラトビアの血が混じり、1万キロも離れたウラジオストクに故郷を見つけたヤンさん。その故郷の大自然や歴史文化の価値をウラジオストクの住人へなんとか伝えていこうとする一身な姿がとても心に響きます。ヤンさん家族の活動により、沿海州の歴史文化に愛着をもった沿海州人が増えてくれると、このアジアに囲まれた土地はさらに魅力的になっていくにちがいありません。

市内からちょっと外れたところに5席と小さいながらお客さんに愛されるカフェ「REGULUS COFFEE」がある。人気があり周りからは、店を大きく展開した方がいいという声も多いなか、店主は自分のスタイルを貫いていく。その店主こそはエフゲニー・トゥルシェンコさん(Евгений Трушенко)。今回は小さなお店に込められた思いや、エフゲニーさんの人生哲学について伺ってみました。

–エフゲニーさんのご出身をお聞かせいただけますか?

私はウクライナの港町オデッサで生まれました。生まれて少しして父の仕事の影響で、ウラジオストクへ移住することになりました。父は海上の仕事をしていましたが、国の指示でウラジオストクで仕事することになりました。小さい頃はオデッサに年一度は帰郷していました。小中学校時代はウラジオストクで過ごしましたが、大学はオデッサで1994年に卒業しました。1994年当時は、ソ連崩壊後でウクライナの生活がだいぶ厳しくなったのでウラジオストクに再び来ることになりました。

–エフゲニーさんは、どのような子供時代を過ごされたのですか?

ウラジオストクで中国語に特化した小学校に入学することになりました。私が選んだわけではなくて、両親が何を思ってかそういう学校に入れました。大学も中国語を学びました。

–中国語は今でも使われるのですか?

大学を卒業してからは一切中国語に関わる仕事をしていませんでしたので、ほぼ全て忘れてしまいましたよ。

–大学卒業後はどのようなことをされたのですか?

ウラジオストクでアクフェスという会社に勤めました。そこではニュージーランドとの貿易をしていました。仕事でニュージーランドに行ったりもしました。そして1996年に現代ホテル(現ロッテホテル)が建設されたのですが、その際に現代ホテルに移ることになりました。現代ホテルでは慶州に4か月の研修に行かされ、そこではホテルやレストラン業について学ぶことになりました。そしてその慶州でコーヒーの淹れ方も身につけるようになったのです。そして研修から戻り、2000年までの3年間、現代ホテルの宴会場マネージャーとなりました。2000年にウラジオストクの第一号カフェテリアがOPENしたので、そこのバーテンダーとして仕事するようになりました。そこで現在の妻とも知り合いました。その後、パパラッツィアという噴水通りの店に移り1年半ほどバーテンダーとしての仕事を一度ストップしました。

–バーテンダー仕事の後は何をされたのですか?

友人に誘われ、飲食業の立ち上げから運営までを行う、総合プロデュースの会社に入りました。当時ウラジオストクで一世を風靡した「SUSHI BAR WASABI」「ZEN CAFÉ」「モンマルトル」などの店は私達が行ったプロジェクトです。その後も私は総合コーディネーターとして何個かのプロジェクトを行いましたが、2015年末にプロジェクトが全て終わってしまいました。2016年の新年の時に、私は職が無い状況となり、何かを始めようと思いました。そして今度始める際は、人のお金で人に雇われるというのではなく、自分の店を自分のお金で始めようと思いました。そして妻と相談して、今のこのお店「REGULUS COFFEE」を2016年1月にOPENさせました。

5席の小さなお店はエフゲニーさんにとって十分な大きさ

5席の小さなお店はエフゲニーさんにとって十分な大きさ

–REGULUS COFFEEは少し郊外にありますが市内中心は考えなかったのですか?

立地はたまたまです。ちょうど不動産情報をあたっていたら、今の場所が見つかって、大家に連絡とってみたら、他にも検討者がいることがわかり、勢いで即決してしまいました。立地については偶然です。

–コーヒー以外にも色んな飲食店が想定できたと思いますが、なぜコーヒー店なのですか?

私は小さい頃からコーヒーが好きで、ずっとコーヒーを飲んでいます。私の家では子供もコーヒー好きですしね。それ以上に大きな理由は、コーヒーとその焙煎、淹れ方には無限の広がりがあり、それが私は大好きでした。コーヒーを淹れる過程は、まさに職人の世界です。やればやるほど熟練しそして永遠に上達していきます。コーヒーを淹れること自体は難しいことではありませんが、そこにプラスアルファ、いわゆる愛のようなものを1杯に足していくのです。こんな世界観は私にとって魅力的です。

コーヒーは淹れれば淹れるほど上達し、その奥深さがたまらないという

コーヒーは淹れれば淹れるほど上達し、その奥深さがたまらないという

–お客さんは常連さんが多いのですか?

大体は常連さんで、1日に60人から100人がテイクアウトを中心として立ち寄ってくれます。今はコロナウイルスで多くの飲食店が営業できず、営業できてもかなりの制限があり、大変ですが、おかげさまでうちの店は元々テイクアウトが中心で、かつ常連さんばかりなので全く影響がありません。それどころか、夏にしては例年より繁盛しています。お客さん自体が外出や旅行できないので、うちに寄ってくれる頻度が増えているんです。

–4年の間に繁盛されていると、店を大きく広げたりとは思われないのですか?

仲間やお客さんからも頻繁にチェーン展開や店舗拡張の話を言われます。でも私は今のこの小さなお店と、今の生活で十分満足しているので、これ以上のことは考えません。「釣り人と金持ち」の寓話をご存じでしょうか。1人の釣り人が小舟で釣りをしながら、横になり、パイプタバコを吸っていると、それを岸でみた金持ちが「なんで魚をつらないで休んでいるんだ?」と、釣り人は「家族のために十分な魚を釣れたから、今はタバコを吸って休んでいるのさ」と答えます。金持ちは「もっと釣ればいいじゃないか?」というと、釣り人は「何のため?」と答え、金持ちはあきれ「もっと釣れば、それが市場で売れるし、もう2つ小舟を出して沢山の人で釣れば、さらにまた沢山売れるじゃないか」と言います。釣り人には何の事かわからず、ただ最後に答えます「いいだんよ、家族の分魚をとって、タバコを吸って休んでいれば俺は十分幸福なんだよ」と。この寓話にあるように私は、今ある生活、今来てくれるお客さんで満足だし、この今の状態自体を楽しんでいるんです。もし今以上の事を望めば、それはそれでまた必要な事もそれに合わせて出てきます。釣り人のように「なんのため?」というのが私の気持ちです。私は、今いるお客さんや自分の妻、子供たちに関心や自分の時間を割いていきたいのです。もし発展や大きくすることを考えたら、それもままなくなります。

「釣り人と金持ち」の寓話にある釣り人に人生を見る

「釣り人と金持ち」の寓話にある釣り人に人生を見る

–エフゲニーさんにとっては今のままの状態が一番いいのですね?

はい、今の状態が一番理想的な形態です。毎日5時に起きて、エッグタルトの仕込みをします。そして家を出て、8時にお店を開けます。そしてお店に立ちます。私にはこれで十分です。私の仕事自体には無限の奥深さがありそれでとても楽しいですし、何より私の仕事でお客さんを幸福にすることができて、お客さんの生活に何かプラスをもたらすことができます。お金を単純に稼ぐというようなものよりも、私にとっては、そういうことが重要だと感じられるのです。巷にあふれるファーストフード店のように、人々にプラスをもたらさずに、たんにお金を目当てにビジネスをするというのは私の行く道ではないです。もしやれといわれても私にはできない。私の道は自分なりに目的もって、自分のある技を仕事に注ぐ、それだけです。

–「道」とおっしゃると日本のような考え方に近いかもしれませんね?

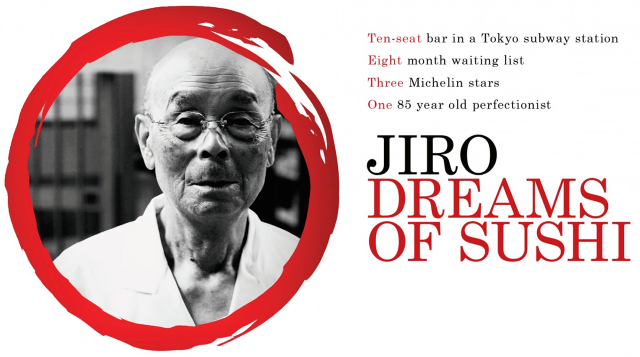

そうですよ、私のいう道というのは日本の「道」という概念にとても近いです。欧米の文化というのは、目的と結果を重視します。結果を重視するので過程を感じたり、楽しむというのはあまりしません。稼いで稼いで発展させ外に広がる、それが典型的な欧米型思考です。日本のような東洋では目的や結果よりも、今その瞬間とその過程を重視しますよね。私はそのような日本的な、結果よりも過程を大事に、そしてその過程を楽しむ、外に発展よりも内を充実させるような仕事や生活を送りたいのです。日本の数寄屋橋次郎さんという寿司職人さんは有名で、私は全く及びませんが、どちらかというとそういう風にありたいと思うのです。

数寄屋橋次郎さんの生きざまは多くのロシア男性に影響を与える

数寄屋橋次郎さんの生きざまは多くのロシア男性に影響を与える

–エフゲニーさんは東洋的な考えもお持ちなのですね?

はい、小学校が中国語を学べる学校で、幸い、両親がそういうところに入れてくれたので、東洋的なものに触れる機会を幼少から持てたんだと思います。それと店で出す「エッグタルト」を学びにポルトガルにいったのも影響していると思います。ポルトガルはアフリカにも近くて、ヨーロッパの中では一番東洋的な国です。500年ほど前はスペインとポルトガルで全世界を席捲した覇権国でしたが、今は貧しい、質素な国です。そんなポルトガルですが、私の目には東洋的発想の生活、人々がとても幸福で輝いて見えました。60-70歳の高齢の方が小さなカフェや食堂をもって、朝は早くからお店を開け、ゆったりとお店で仕事し、新聞を読んだりとなんとも楽しそうなんです。釣り人と金持ちの話でないですが、いかにも釣り人のような感じで、人生そのものの過程を楽しんでいました。この東洋的な生活スタイルに感動しました。覇権国から落ちてもこんな素敵な生活ができるんですよ。

ポルトガルではエッグタルトの他、しあわせについても習った

ポルトガルではエッグタルトの他、しあわせについても習った

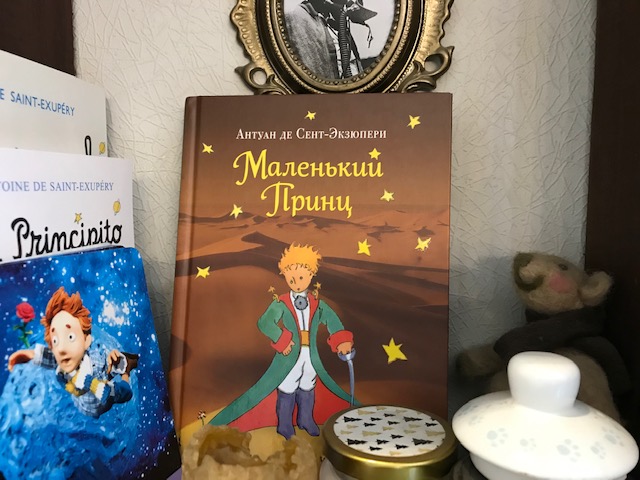

–最後に店名のREGULUS COFFEEの由来について教えてください。

これは私の大好きな作家アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの本「星の王子様」のラテン語名です。私は小さい時に父がこの本を与えてくれ、何度も読むようにと言われました。私は小さい時から、47歳になる今まで、何度何度も読んでいます。いつも新しい発見をもたらしてくれる素晴らしい哲学的作品です。私の人生に絶えず良い影響を与え続けているこの本を店名につけさせてもらいました。

幼少から人生のヒントをくれ続ける「星の王子様」はお店にも置かれている

幼少から人生のヒントをくれ続ける「星の王子様」はお店にも置かれている

足るを知る、今あるものを味わい楽しむという言葉を何度も繰り返すエフゲニーさん。そんなエフゲニーさんの思いが詰まった小さいけど温かみのあるお店には、知らずとそんな彼の姿勢に惹かれるお客さん達が集まってきます。派手に大きく展開するのを良しとするウラジオの飲食シーンにおいて、抑えのきいた東洋的な経営者としてエフゲニーさんはとても貴重な存在です。拡大や発展という言葉が行き詰まってきている昨今、エフゲニーさんのような在り方が注目を浴びてくるような感じがします。人々のライフスタイルにちょっとしたヒントを与えてくれるREGULUS COFFEEは拡大はしなくとも、長く続いてくれるにちがいありません。

ウラジオストクで生演奏ステージを用意し、2006年より長い間人気を博すレストランバー「Sindicate」(現在はPort Cafeと統合)。このお店でOPENから現在までバーに立ち続けているのがセルゲイ・アレクサンドロヴィチ・バラノフさん(Сергей Александрович Баранов)。ウラジオバー文化の古参バーテンダーの1人であるセルゲイさんにバーテンダーになられた経緯やウラジオバー文化について伺ってみました。

–セルゲイさんはどちらのお生まれですか?

沿海州のダリ二ゴーリースキーという場所で生まれました。ウラジオストクからは500km位離れた場所です。祖先はウクライナやロシアの西側だったと聞いています。祖祖母は沿海州の少数民族ナナイ族です。ウラジオの住人には、私のような境遇の、血がミックスした人が多いです。

–セルゲイさんがバーテンダーになられたのはいつですか?

2002年頃です。私は大学時代にアルバイトしようと思って、募集チラシをみていて、なんとなしにカフェレストランでバイトすることになりました。そのお店は噴水通りにあって今のSVOYにあったお店でパパラッツィヤといいます。そこで飲み物を担当することになったのが私のバーテンダー人生の始まりです。

–小さい頃からバーマンに憧れていたのですか?

バーテンダーなんて全然考えてもいませんでした。小さい頃の夢といえば、ちょっと恥ずかしいですが公共バスの運転手さんです。小さい頃に公共バスにいって端から端まで良く乗ったのですが、そこで運転席を見て、私もバスの運転手になれればなぁと思いました。

小さい頃はバーテンダーでなくバスの運転手に憧れていた

小さい頃はバーテンダーでなくバスの運転手に憧れていた

–アルバイトから今にいたるまでの経緯を教えていただけますか?

バイトとしてパパラッツィヤで4年ほど勤めました。それから2006年12月に今のお店Sindicateが出来るに際し、オープニングメンバーとして働くことになりました。今2010年ですが、私はこのお店で約14年、通算で18年間バーテンダーとして生活しています。

2006年12月にOPENしたシンジケートで今も働く

2006年12月にOPENしたシンジケートで今も働く

–18年間のバーテンダー生活で辞めたり仕事を変えようという気持ちは起こりませんでしたか?収入のことや将来のことを考えて2-3度、他の道も考えたことはありますが、結局他の道には行かず今に至っています。

–この18年間でウラジオストクのバー文化に変化はありましたか?

私が仕事を始めた当時は、バーといえば、ナイトクラブのように賑やか、そして真っ暗な中というのが通常でした。そしてそこで出されるカクテルは、花が挿されたり、光がともったり、カラフルであったりといった見栄えの派手なものが中心でした。最近は、もっとシンプルなものが多いです。ウイスキーに少しリキュールを足したものとかが人気です。こういうシンプルでナチュラルなものが世界的なトレンドです。

仕事に慣れても、1杯1杯に集中することを忘れない

仕事に慣れても、1杯1杯に集中することを忘れない

–そういうナイトクラブのような場所で仕事をしようとは思われなかったのですか?

実際少しナイトクラブのような場所で働いた経験はあります。ただ私には騒がしい場所は合っていないのがわかったので今の場所に落ち着いています。Sindicateのバーはそんなに騒がしくもなく、穏やかな空気感をもっているので、私の性格にも合っていると思います。私は元来の性格がおとなしめで穏やかなんです。

–他のバーのお店を覗くこともあるのですか?

覗くというよりは、単純に1人のお客として行くことはあります。よく行くバーとしては「ムーンシャイン」「アテリエルバー」です。2つともとてもいいバーだと思います。

–ご自宅ではどんなものを飲まれるのですか?

ワインとビールが中心で、ウオッカはあまり飲みません。ロシアではウオッカをそのまま小さなグラスで飲むことが伝統的にあるのですが、私はそういう飲み方は好きでないので、ちょっとのウオッカにハチミツやレモンを足して飲みます。

–セルゲイさんはよくお酒を飲まれるのですか?

お酒は好きですが、飲みすぎは毒なのもくれぐれも承知しているので、適量にしていますよ。

–ちなみに休日はどんな風にすごされるのですか?

2008年から自転車に乗っているので、自転車でルスキー島へいったり、行けるところはどこでも行きます。車もあるにはありますが、渋滞がひどいので基本的に自転車通勤です。あとは家が好きなので家でゆったりとすることが多いです。

–バーテンダーとしての勉強はどのようにされるのですか?

バーやカクテルに関する本を読むこともありますが、基本的には現場で身に着けていきます。

今、一緒に働いている若いバーテンダーがいますが、彼にも当初はいろいろと教えましたが、今は彼自身が興味を持って自分1人でいろんなことを試してやっています。それで私はいいと思います。

–海外のバー文化も勉強されたりするのですか?

勉強というほどでないですが、関心はあります。以前、誰もが知るカクテル「シンガポール・スリング」を生んだ聖地シンガポールラッフルズホテルのバーに行き、100年続くバーの空間に触れました。大変記憶に残る体験でした。また行ったことはないですが、日本のバーにも興味はあります。日本では80歳の高齢の方がお店に立ってバーテンダーとして尊敬されているというのを聞きました。一度日本にいってそういう本格的なバーに行って、その雰囲気を堪能できればと思います。

シンガポールスリングを生んだバーでオリジナルに触れる

シンガポールスリングを生んだバーでオリジナルに触れる

–バーテンダーとしての重要な資質を教えていただけますか?

この質問は、シェフにとっての重要な資質と同じだと思いますが、自分の作るものに関心をもって、そして、1杯に集中しプロとしての仕事をしつつ、頭の隅で新しいものを考える、そんなのが私は重要でないかと思います。

12年間でスタッフは多く入れ替わる中、セルゲイさんは常にバーに立ち続ける

12年間でスタッフは多く入れ替わる中、セルゲイさんは常にバーに立ち続ける

–最後にセルゲイさんが旅行者におススメするカクテルを教えてください。

2つあります。1つはお店自家製の果実酒です。マリーナー、レモンニックなどの沿海州産キイチゴを入れて手をかけて作っています。2つめはアスペルです。私個人的に大好きなカクテルで、ウオッカの味を感じさせないまろやかさ、そして甘酸っぱいのが特徴です。

元来の穏やかな性格もあって接客ではほとんど聞き役に回るというセルゲイさん。ウラジオに増えた多くの若いバーテンダーのようにエネルギーを表に出すという感じではないが、長い経験と忙しい時も落ち着いた腕裁きでいいベテランの味を感じさせてくれます。人の出入りの激しい中、常に居てくれるのもなんとも嬉しいし、そんなセルゲイさんを見に来る常連も多いといいます。古参バーテンダーが評価されるロシアではないが、日本と同様、セルゲイさんのようなベテランバーテンダーが羨望を受けるようになると素晴らしいと思います。

ウラジオストク初のセルビア料理レストラン「ムシェノ メスタ(Мшено место)」。同店を総合的に管理するのが、セルビア人のスィミイイ・ゴランさん(Симии Горан)。日本でもウラジオストクでも馴染みの薄いセルビア料理とセルビアについてお話を伺いました。

–ゴランさんの出身地についてお聞かせいただけますか?

私はバルカン半島のセルビア首都ベオグラードで生まれました。セルビアはドナウ川とサヴァ川に囲まれた場所で、人口は200万人位です。EUの中で注目される国で、近年発展しています。観光、レストラン業は高いレベルにあります。まだ給与水準はEUの中でも低く700ドル程度なので海外で仕事する人も多くなっています。

バルカン半島の中心に位置するセルビア

バルカン半島の中心に位置するセルビア

セルビア首都ベオグラードは観光都市としても人気がある

セルビア首都ベオグラードは観光都市としても人気がある

–ユーゴスラビア紛争のイメージで戦闘的な感じがしますが、いかがでしょうか?

1991年から10年続いたユーゴスラビア解体紛争で、そのようなイメージがあるかもしれませんが、今も歴史的にも平和的で温かい民族だと思います。隣国のクロアチアやコソボ自治州などと宗教が違うというのはありますが、それは決して問題ではありません。歴史的にも私達は宗教や民族の違いに触れることなく、うまくやってきています。

–セルビア人を一言で言いますとどんな感じでしょうか?

おもてなし精神にあふれる,家庭的な民族だとおもいます。

–ロシア人とセルビア人に共通点はありますか?

性格は基本的には近いと思いますし、歴史的にもお互いが友好国ですしね。ただ酒量や羽目を外す割合はロシア人に軍配があがるかもしれません。

–ゴランさんはロシアにいつ来られたのですか?

2011年の末にロシアのチェラビンスクという都市に仕事に来ました。

–2011年までのセルビアでの生活について教えて頂けますか?

学生時代は観光・サービス学科で勉強し、その後飲食店などでボーイなどの経験を積みました。2005年頃からは自分のお店を経営していました。始めはファーストフード店を営み、その後お客さんからの要望もあってセルビア料理店を開きました。2010年頃、ヨーロッパ全体での経済危機が深刻となり、私のお店も閉店に追い込まれました。それで自分のお店を閉じてすぐに、ロシア人オーナーからお声がかかり、バルカン半島の料理を提供するバルカン料理店で働くようになったのです。私の仕事はお店全体の管理とサービスの向上です。

–ロシアで働く不安みたいのはなかったですか?

セルビア人は結構海外にいって働くのが多くて、特に何も感じませんでした。私の兄弟2人もドイツの飲食店とモンテネグロのホテル支配人をしていたりします。

–ゴランさんのご兄弟も飲食サービス業でほぼ同じ仕事ですね?

うちの家系は皆、飲食業か貿易業をセルビアで営んでいて、そういう分野で働く気質があるようです。そういう遺伝子なんでしょうね。

–1店舗目に勤務されたバルカン料理店はいかがでしたか?

このお店は大変成功しました。1年経つと全ロシアの上位50に入る民族料理店として評価されるようになりました。そのお店で私は5年ほど勤務しました。

–成功したバルカン料理店の次はどこに行かれたのですか?

2019年11月までエカテリンブルグのグルジア料理店でお店全体を見る統括人として勤務しました。従業員全体の教育、サービス向上から厨房料理の管理まで行います。グルジア料理もだいぶ詳しいですよ。

–ウラジオストクに来られるきっかけを教えていただけますか?

ウラジオストクで初となるセルビア料理店を開きたいというロシア人オーナーと知り合い、それがきっかけで2020年3月にウラジオストクに来てOPENさせることになりました。

ウラジオ初のセルビア料理店となる「ムシェノ メスタ(Мшено место)」

ウラジオ初のセルビア料理店となる「ムシェノ メスタ(Мшено место)」

–ロシア全土でセルビア料理店は多いのですか?

モスクワでは30店舗、サンクトペテルブルグでは10店舗ほどのセルビア料理店があります。どこも大盛況です。

–なぜそんなにロシアで人気があるのでしょうか?

ボリュームの多さがロシア人に受けるのと、一番はセルビアの美味しい肉料理かと思います。

–セルビア料理の特徴とおススメメニューを教えていただけますか?

ソーセージ、ハムなどの燻製されたお肉が特筆です。スパイスも適度に効いたお肉料理全般は美味しく、どなたの口にも合います。またセルビア原産ワイン、2週間かけて作る自家製果実酒も魅了します。おススメの1つ目は仔牛肉をたたいて伸ばし、中にチーズやハム等を入れて揚げたカラジョルジェバ シュニッツェラ(Karadjordje’s schnitzel)。2つ目は大きなセルビア風ハンバーグであるプレスカーヴィッツァ(Pljeskavica)。3つ目は豚肉とトマト、そしてちょっと香辛料を利かしたシチュー、ムスカーリッツア(Mućkalica)です。初めての方はまずこの3つは試して頂きたいと思います。

舌を噛みそうな名前のカラジョルジェバ シュニッツェラ(Karadjordje’s schnitzel)

舌を噛みそうな名前のカラジョルジェバ シュニッツェラ(Karadjordje’s schnitzel)

モスクワでも人気を博したプレスカーヴィッツァ(Pljeskavica)

モスクワでも人気を博したプレスカーヴィッツァ(Pljeskavica)

ちょっとスパイシーなムスカーリッツア(Mućkalica)

ちょっとスパイシーなムスカーリッツア(Mućkalica)

–ウラジオ初セルビア料理店はどんな感じになりそうでしょうか?

セルビア人のコックが2名常駐します。1名は数々の賞を取ってきたエリートコックのマルコ(Маrко)です。厨房は味はもちろんのこと、その提供スピードも卓越しています。そしてサービス部門は私を入れて4名のセルビア人が常駐します。サービスは私が今までの店舗で成功させてきたとおり、ヨーロッパ基準の高いサービスを展開します。適切な距離をお客さんと保ちつつ、それでいて常に適切な言葉をかけ、注意を払います。接客サービスはお店にとって非常に重要な部分です。価格は誰でも利用しやすいように1500ルーブル(3000円程度)で楽しめるようにします。

数々の賞をとってきた主任シェフ マルコ氏(Marko)

数々の賞をとってきた主任シェフ マルコ氏(Marko)

4人のセルビア人がホールにも常駐する

4人のセルビア人がホールにも常駐する

–ウラジオストクには色々な競合レストランがありますが行かれましたか?

ウラジオストクのレストランレベルは高いようで、特にグルジア料理レストラン「スプラ」、フュージョンレストラン「ズマ」には行ってみたいと思います。ご存じのようにコロナウイルスで彼らも営業できていないので、まだ試してはいません。

–ウラジオストクには慣れましたか?

ロシアには通算9年住んでいます。ウラジオストクにも慣れました。いい街だと思います。ただ渋滞にはちょっびっくりで、この渋滞だけは慣れてません。

自分の仕事に誇りと愛をもち、数々のレストラン運営を担ってきたゴランさん。セルビア人コック、店員皆から1目置かれる存在で、円滑な店舗運営と上質なサービスを志す。ハイレベルなレストランがひしめくウラジオストクではありますが、ゴランさんとセルビア人が一丸となって人気店を築いていってくれるにちがいありません。

世界一深い海バイカル湖、その東側に位置するロシア連邦を構成する「ブリヤート共和国」があります。そのブリヤート料理が食べれる店としてウラジオストクで支持されるのが「ベーラヤ ユルータ」。5年前からじわじわと人気が広がり、昨年には2店舗目もOPEN。今回は同店を運営するオーナーでブリヤート人のマルダリフ・エルデム・ブロロトヴィチさん(Майдарив Эрдем Блолотович)にお店設立の経緯やブリヤート料理について伺ってみました。

–いつブリヤートからウラジオストクに来られたのですか?

6-7年前に仕事の視察などを兼ねてウラジオストクを訪れました。その時に市内をいろいろ回りましたが、ブリヤート料理店がなかったので、ここでやっていけるのではないかと思い、5年前に妻、子供を引き連れウラジオストクに移住してきました。

ブリヤート共和国はウラジオストクからシベリア鉄道で3日間、3000キロのところにある

ブリヤート共和国はウラジオストクからシベリア鉄道で3日間、3000キロのところにある

–ブリヤート人は国から出ていく人が多いのですか?

ブリヤートでは若い間はブリヤート以外の場所に移り住み生活をすることが多いです。私のようにロシア国内で移住するものもいれば、海外に出ていくものもいます。1920年頃まで、ブリヤート人は遊牧生活をしていたので、移住するのはそれほど特別な感覚がありません。そして60歳頃を迎えるとまたブリヤートに戻って晩年を送るわけです。ウラジオストクとブリヤートは3000kmくらいしか離れていないので全然余裕です。

店内の壁には遊牧民生活の風景が描かれる

店内の壁には遊牧民生活の風景が描かれる

–お店が5年でだいぶ繁盛しているようですがどんな理由があるのでしょうか?

どこのブリヤート料理店もそうかと思いますが、ブリヤート料理に使うお肉はブリヤートから直送しています。豚肉は肥料と飼育環境が大体同じなので、どこで食べようがほとんど味に違いはありませんが、羊と牛は放牧される草の種類によって味が大きく変わってきます。ブリヤートの地には多種多様な草が生えており、これが肉質、脂のぐらいに大きく貢献します。ブリヤート料理は完全に肉中心なので、この美味しい羊、牛肉が支持される要因だとおもいます。

–お客さんは地元のロシア人でしょうか?それともブリヤート人ですか?

85%は地元の普通のロシア人です。15%くらいがウラジオストクに来ているブリヤート人のような気がします。

–常連さんが多いのでしょうか?

ほとんどが常連客で、周辺のオフィスワーカーなどもよく来てくれます。コロナウイルスで食べれないのがさみしいとおっしゃってくれますよ。

–皆さんどんなものを注文されるのですか?

圧倒的No1はブリヤート風肉まんじゅうである「ブーズィ」です。うちでは4種類ほどのブーズィを提供していますが、どれも大変人気があります。

自慢のブーズィと定番塩入ミルクティー

自慢のブーズィと定番塩入ミルクティー

–ブリヤート共和国とモンゴルはすぐ隣ですが料理に違いはありますか?

基本的な部分は大体同じですが、あえていえばモンゴル料理の方が少し脂が多いと感じます。ブリヤート料理の方がすこしあっさりでしょうか。

–ブリヤート人とモンゴル人はよく交流するのですか?

往来はよくしますよ。ブリヤート語とモンゴル語もとても近いので、共通言語を使わずにお互いの言葉を話すだけで大概の意思疎通はできます。

–他にブリヤート料理の特徴があれば教えてください。

ブリヤートではお茶は、1年中ホットの塩入ミルクティーです。ブリヤートでは更にそこに脂やバターなどを少々いれます。茶葉は100年ほど前からは紅茶をしようしており、その前は緑茶です。モンゴルでは今でも緑茶を使用して、同様の飲み方をします。うちでは、紅茶を使ったブリヤート風と緑茶を使ったモンゴル風の両方を提供しています。

–1年中ホットでミルクに塩というと夏なんか暑くないですか?

いえいえ、逆に夏の暑さにとても効果的です。暑い時に普通の冷たい飲み物を飲むと逆に汗が出て止まらなくなります。ブリヤートの飲み方ですと、どんなに汗をかいていてもちょっと飲むだけで汗が止まり涼しくなります。そして冬は冬で身体を温めてくれるので、とても身体にいいのです。ブリヤートは冬マイナス40度になることもあるので冬の生活を助けてくれます。

–最後にお店のレジ横に置かれている戦士のことについて教えてください

これはバブジャ・バラス・バトル(Бабжа-Барас-батор)です。17世紀にブリヤートの8民族を統一し、満州国によるブリヤート侵略を防いだ英雄です。ブリヤートでは大変有名な人物です。

ロシア国内の旧遊牧民であるブリヤート人。その料理や生活を丁寧に説明してくれるエルデムさん。ウラジオストクでは数少ないブリーヤート料理伝道店として今後も発展していってほしいです。店員さんはエルデムさんや奥さんをはじめ全てブリヤート人で、ブリヤート一色な世界観がまた嬉しいです。