アジムトホテルから2分にあるジョージアファッションのお店。ウラジオ出身でジョージア在住のオーナーが2年前に開業。常に一定のファンがいて成り立っている。基本は予約注文で、インスタグラムからコンタクトを取るとのこと。

日本語名:ジョージア

英語名:GEORGIA

“>

por el culo a mi esposa caliente.sex videos free porn gozadas em casadas eessp.http://frpornosexe.com rocco siffredi stunning reverse gangbang.

アジムトホテルから2分にあるジョージアファッションのお店。ウラジオ出身でジョージア在住のオーナーが2年前に開業。常に一定のファンがいて成り立っている。基本は予約注文で、インスタグラムからコンタクトを取るとのこと。

日本語名:ジョージア

英語名:GEORGIA

“>

8年前から営業する老舗のカフェ。焙煎機で挽いたコーヒーが、昔ながらの雰囲気の中で味わえる。ブルベリーやチーズなどのケーキはお店手作り。

日本語名:コーフェ エス

ロシア語名:Кофе S

メニュー表記:ロシア語

平均予算:300~500ルーブル

“>

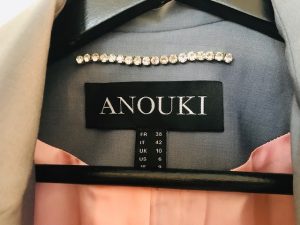

沿海州チーズの評価がロシア人のみならず、旅行者の間でも高まってきている。そんな中、自家牧場で手作りにこだわったチーズ生産者が現れた。ヤナ・イソコヴァさん(Яна Исокова)、アレクサンドル・イソコフさん(Александр Исаков)さん夫妻だ。ウラジオストク空港のあるアルチョム市で牧場で持ち、自分達で製造、それを「Cheese Story」という自分達のレストランで「ナジェージンスカヤ(НАДЕЖДИНСКАЯ」というブランドで販売している。今回は、主に牧場管理、製造を行う奥さんのヤナさんにチーズ生産者となったいきさつや、手作りチーズへのこだわり等について伺ってみました。

–ヤナさんはどちらのご出身でしょうか?

ロシア西部、ウクライナに近い都市クルスクという場所です。主人のアレクサンドルもモスクワ周辺です。2人とも仕事の関係で2010年にウラジオストクに来ることになりました。

–ヤナさんの元々のお仕事は何ですか?

私も主人もエネルギー学の専門家で、2人でずっと仕事をしています。主な仕事としては発電所などの設備を設置するような仕事です。このエネルギー方面の仕事は別に会社を持って今も運営しています。

–いつ、なぜチーズ生産とレストラン「Cheese Story」を始めようと思われたのですか?

チーズ作りを本格的に始めようと思ったのは2年前の2018年です。ちょうど数年前からロシアは経済制裁を受けて、その影響で、ロシアで販売されるチーズは質が落ちました。元々私達の家族は、主人も3人の子供達もチーズが大好きで、ちょっと自分達で作ってみようということになり、2018年10月にイタリアへ主人と一緒に1週間チーズ修行へ行くことにしました。イタリアのその修行先は4世代に渡って営まれるチーズ工房で、イタリア人のおじいさんより丁寧に教わりました。主人は主に設備や技術的なことを習い、私は味や調合についてです。質の良い、美味しいチーズには質の高い牛乳が不可欠で、たまたま沿海州で30年に渡って良質なチーズを作っているおばあちゃんと幸いにも知り合え、牛乳はその方に提供してもらうようにしました。そしてイタリアで習った技術と沿海州の牛乳で小さく生産をするようになりました。私達の作るチーズは少量生産で一般のお店では販売していませんが、やはり販売拠点が必要なので、チーズを販売し、チーズをその場で楽しめるようなレストラン「Cheese Story」を2019年11月にオープンさせました。一般的なお店ではチーズのにおいを嗅いだり、試食したりすることはできませんが、うちのお店ではお客さんに試食して確認してもらいながら購入してもらえるようしてあります。

2度にわたりイタリアで修行をする

2度にわたりイタリアで修行をする

ナジェージンスカヤにある家族運営のチーズ工房と書かれている

ナジェージンスカヤにある家族運営のチーズ工房と書かれている

チーズの香りや味を確かめて購入できるお店として2019年にOPEN

チーズの香りや味を確かめて購入できるお店として2019年にOPEN

–ヤナさんの幼少期の思い出や夢とチーズ作りは関わっていますか?

全く関わっていないと思います。2年前に主人と急に思いついた、そんな感じです。

–ヤナさんのチーズ作りから販売まではご家族のみでされているのですか?

よくビックリされるのですが、私と主人の2人だけで行っています。今は自分達の牧場と50頭の牛を持っているので、それらを点検、管理し、乳を搾り、チーズを煮立て、熟成させる、そしてできたチーズをパッキングする、これら全てを私1人で行っています。主人は主人で出来たチーズをお店に運こび、お店の管理、メニューの開発、ワインの仕入れ等を1人でおこなっています。私達はエネルギー設備の仕事もずっと2人でやってきましたが、このチーズの生産、販売も2人で行っています。それとたまに15歳の長女が手伝ってくれますけどね。今の私の生活は毎日朝の6時に起きて、夜中の2時に寝るという生活です。牛達は生き物なので手入れに休みはありませんから、2年間私もほぼ休みがないです。たまに15歳の長女が手伝ってくれますけどね。

厩舎とチーズ工房の作業は基本的にヤナさん1人で行っている

厩舎とチーズ工房の作業は基本的にヤナさん1人で行っている

アレクサンドルさんは日々お店のメニューを開発

アレクサンドルさんは日々お店のメニューを開発

–お2人だけで大変そうですが、人を雇ったりはされないのですか?

はい、今の段階では家族以外には関わってもらわないようにと思っています。2つ理由がありまして、1つはこのチーズ作りは重労働で、雇ってもなかかな人が続かないものです。私達夫婦は2019年にもイタリアで修行に行っているのですが、そのイタリアで習った知識は、この沿海州ではそのままは通じないんです。イタリアとロシア沿海州では、気候や自然風土が違いすぎます。私達は、イタリアで習ったことを、沿海州にアジャストするように2年間試行錯誤して、今のレベルになっているわけです。この沿海州の地に合ったチーズ作りは、微妙な匙加減があり、この匙加減は、なかなか伝えることが物理的に困難です。2つ目は、このチーズ作りはイタリアやフランスのチーズ工房のように、何世代にも伝わる家族ビジネスとして成長させたいという思いがあるのです。うちには15歳の娘、7歳と5歳の息子の3人兄弟ですが、そのうちの誰かが興味を持ってくれて継いでくれればありがたいなと思っています。

イタリア、フランス、スイスなどでは何世紀にもわたり家族運営でチーズが作られてきた

イタリア、フランス、スイスなどでは何世紀にもわたり家族運営でチーズが作られてきた

–ヤナさんの牧場とチーズ工房について教えていただけますか?

チーズ作りの当初は、知り合った沿海州のおばあちゃんに良質な牛乳を提供してもらっていましたが、自分達で全て行いたいという思いもあり、2019年に自分達の牧場をアルチョム市に持つことにしました。牛舎と牧場の横には50㎡のチーズ工房を作り、そこで牛乳を煮立て、チーズを熟成させ、パッキンするという作業を行っています。牛は2019年4月に1頭目を購入し、今はミルクを出す乳牛が25頭、仔牛が25頭の計50頭います。

ヤナさんが天塩と愛情をかけて育てる牛たち

ヤナさんが天塩と愛情をかけて育てる牛たち

–ヤナさんの牛達は毎日どんなふうに暮らしているのですか?

毎日新鮮な草できれいに手入れされた牛舎で寝起きします。日中はのんびりと牧場でくつろいでいます。うちの牛達は牛舎に閉じ込められることはありませんし、とても健康で元気なのが特徴です。2日に1回は専門の畜産獣医が全頭の触診検査も行ってますから、何かあればすぐに発見し治せる体制です。

広大な牧場でくつろぐ牛たち

広大な牧場でくつろぐ牛たち

店頭のチーズの下にも牛たちのように新鮮な草が敷かれる

店頭のチーズの下にも牛たちのように新鮮な草が敷かれる

–牛達の手入れや牛乳の質の管理は大変ではないですか?

チーズ作りは、牧草の管理、牛の管理、牛乳の管理、チーズの管理、チーズ熟成の管理、店頭での手入れと、全てに渡って手の込んだ管理、手入れが必要で、非常に大変です。チーズという食べ物は、それら全てが凝縮された食べ物といってよいでしょう。牧草の質、香りが牛乳へと反映し、その牛乳からチーズができ、そして出来たチーズも店頭でもまだ生きている状態なので、丹念に毎日手入れをする、そんな手の込んだ食べ物なんです。少なくとも私達が生産しているチーズはそのように出来ていて、だから大量生産がきかないんです。

ショーケースの湿気とりは毎日欠かせない

ショーケースの湿気とりは毎日欠かせない

–生きているチーズと生きていないチーズがあるのですか?

表現が適切かどうかはわかりませんが、私はそのように考えています。一般にスーパーなどで販売され、数か月も持つようなチーズは保存料や安定剤が入っており、これらは生きた状態ではなく、もう固定したチーズ製品です。これが悪いと言っているわけではなく、一般的には、大量生産しようとするとそのようになってしまうというわけです。私達のチーズは、店頭に置いている間も、お客さんが家で食べる時も、ずっと熟成がすすむような生きているものです。特に白カビチーズやブルーチーズ(青カビ)は顕著で完全に生きています。なので、うちのチーズは店頭に並んでいる時も毎日チーズを洗ったり、ケースの湿気を取ったりと生き物を手入れするように接しています。もしこれをしないと苦みのあるチーズになったりしてしまいます。

熟成の進み続ける「生きたチーズ」にこだわる

熟成の進み続ける「生きたチーズ」にこだわる

–チーズ作りには牧草も大事になるのですね?

牧草も非常に大事です。牧草の質、香りはチーズにそのまま反映します。季節によっても草の香りは変わりますので。イタリアのフィアルカという街では、ある一定期間に薫り高い牧草で作ったチーズを珍重するような文化もあります。フィアルカチーズは、その場所限定で、期間限定になるので、海外に出回ることはなく、国内の人達だけが、ありつけるのです。それくらい本来はチーズと牧草は密接な関係をもちます。

–ヤナさんのチーズはヤナさんのお店以外では買えないのですか?

ウスリースクで、健康、安全な食品を夫婦で営んでいる「EKO РАДОСТЬ」があり、そこの夫婦の考え方と私達の考えが一致しているために、そこでも扱ってもらっています。そのお店では商品の成分や質のみならず、その背景、生産過程などを丁寧にお客さんに説明してくれるんです。お店は奥さんが主にされていて、御主人がうちのチーズ工房に来て、運搬されています。今のところ、ウスリースクのその1店舗とウラジオストクの「Cheese Story」の2店舗だけです。大量生産でなく、良質なものを手作り生産にこだわっているので、今のところはそれくらいで丁度どよいかと思っています。

–レストラン「Cheese Story」には海外旅行者も来るのでしょうか?

韓国人と日本人が良く来られ、ワインなんかと一緒にチーズを楽しまれていきます。うちのチーズを本当に好きになってくれる人も多くて、ある日本人男性は「ここでチーズを買って、ロシアのハチミツとウォッカで食べたけど、最高だった」、ある韓国人は「ここのブルーチーズとシャンパンの組合せは絶品」と感激してくれて、次の日も買いに来てくれたりしました。帰国時にお土産として買いたいという方も少なくなくて、持って帰られる方もいらっしゃいます。

ウォッカに似た味わいの楽しめるイタリア醸造酒「グラッパ」もチーズに合う

ウォッカに似た味わいの楽しめるイタリア醸造酒「グラッパ」もチーズに合う

数は少ないがロシア産ワインも置いている

数は少ないがロシア産ワインも置いている

–飛行機で持って帰っても品質上問題ないのですか?

うちにはスモークチーズ、プロセスチーズ、セミハードチーズ、ブルーチーズ、白カビチーズなど20種類近くの商品がありますが、そのうちスモークやセミハードを中心に持って帰ることが可能です。セミハードであれば保存期間30日、ブルーチーズも一応7日間は保存きくので、持って帰れます。真空パックになっているので安心してください。

–レストラン「Cheese Story」は主にご主人のアレクサンドルさんが手がけているのですか?

内装、メニュー作り、ワイン選び、従業員教育など、ほとんどが主人担当です。私はだいたい牧場で牛の管理とチーズ作りやっていますから、お店は主人に任せています。内装も結構こだわっていて、お店の壁のレンガは100年以上前に使われていたレンガを使っていますし、レジカウンターの木材も100年以上前のものです。ワインもイタリア産のものを中心に主人が厳選されたものを選んでいます。ロシア産のワインも一部ありますが、基本的に質と価格のバランスからするとロシア産以外の方がよいようなので、うちはイタリア、フランス等を中心に扱っています。

内装で使われるレンガは100年以上前味わいあるレンガ

内装で使われるレンガは100年以上前味わいあるレンガ

大好きな「星の王子様」の絵も掲げられる

大好きな「星の王子様」の絵も掲げられる

–チーズは身体にいいのですか?

様々な点で健康にいいのが実証されていますが、1つは豊富なカルシウムですね。それとスポーツ選手の筋肉づくりに大事なたんぱく質。それに1かけらのチーズは良い睡眠を助けるとも言われています。

–沿海州はチーズの生産に適した場所なのでしょうか?

一般的な視点でいうと、なかなか難しいと言えます。沿海州は土地は広大なのですが、冬を始めとした気候上の問題があります。ヨーロッパの気候と比べたらやはり難しいものがあります。またロシア国内でみても、アルタイ地方は農業で有名なのですが、あちらは土地も広大で、人件費も沿海州に比べて安くなっています。その結果アルタイ地方で作るものと、沿海州で作るものを比べると1,5倍の価格差が生じると言われています。もちろん沿海州にも素晴らしい乳製品、チーズがあるにはあります。

–ヨーロッパのチーズ生産とロシアのチーズ生産に違いはありますか?

作り方自体には大きな違いがありませんが、チーズ文化の成熟度という意味でヨーロッパに敵いません。ヨーロッパには何世紀に渡って築かれてきたチーズ文化とチーズ生産の歴史があります。そしてその生産をヨーロッパ全体として、また各国で大切に保護しているのです。ロシアでもソ連時代にそういった取り組みが一時期されましたが、今は国がチーズ文化の育成や生産保護をするということはありません。イタリアで最高峰のチーズと呼ばれる「パルミジャーノ・レッジャーノ(通称パルメザンチーズ)」は10ほどの認定されたチーズ工房のみが作ることが許されます。その工房は何世代にもわたる家族経営で、チーズを作る工房も、熟成させる工房も国の許可と管理下にあります。そして最終的に「原産地名称保護制度」DOPの刻印がおされたものだけが「パルミジャーノ・レッジャーノ」として市場に出すことができるのです。

イタリアでは伝統食品と産地を国が保護し、刻印を押す

イタリアでは伝統食品と産地を国が保護し、刻印を押す

–先数年のプランがあれば教えていただけますか?

直近では2つあります。1つ目としては、今年の年末か2021年初頭には、今のチーズ工房を大拡大します。現在は50㎡ですが、その8倍の400㎡を予定しています。そこにはロシアでは初となる、チーズ熟成コントロールシステムを導入します。この設備は、チーズ熟成に最適な温度、湿度などを管理するもので、今、イタリアで特別注文で製造中です。2つ目はチーズ生産の見学ツアーです。牧場の牛や、チーズ生産の過程を見れるようにし、希望者には見てもらえるようにしたいと思います。英語で私達が説明できるので、海外からの旅行者もお越し頂けると思います。この先、5年から10年ですが、今のチーズの質と手作りにこだわり、今の生産体制をきっちりと築き上げていくのに合わせて、多くの人に私達の存在を知ってもらうような告知活動やイベント参加などもしていければと思います。私が作るチーズは私と主人、そして子供達も食べるものなので、身体によい上質、そして子供達に恥ずかしくない、良心にそったものを作るというのが第一で、特に生産拡大や量的な増産は私達が望んでいるものではありません。

–すごい費用と時間、手間の込められたチーズ作りですが、ヤナさんにとってチーズ作りはどういうものなのでしょうか?

はい、牧場、牛、管理、設備に莫大な時間とお金はかかります。そしてその割に販売量を求めていないので、周りからはおかしな取り組みだと言われます。確かに、自分達でもだいぶおかしいとは感じることはあり、チーズ作りはどちらかというと私達夫婦の趣味の領域にあるように思います。手作りで、自分達だけで行う創造活動というか、芸術とでもいうのでしょうか。そうですね、一般的なビジネスとはちょっと違った、そんな創造活動が私達にとってのチーズ作りなんでしょうね。

チーズの話をし出すと止まらないというヤナさん。すべての要素、環境、材料が凝縮されたのがチーズであるというが、ヤナさんのチーズ作りからはウラジオストク人の志向や理想の凝縮というのが感じられました。家族や子供を大事にし、良心をもち、芸術、創造活動に取り組むというのが多くの人の目指す方向ですが、まさにヤナさん夫婦はそれを実現しています。手と気持ちのこもったヤナさん夫婦のチーズにありつけるのはこの上なく贅沢なことで、この贅沢チーズがウラジオストクに根付いていくと素晴らしいと思います。

お店の紹介:http://urajio.com/item/0201

お店のインスタグラム: https://www.instagram.com/syrovarnya_nadezhdinskaya/

経済サービス大学から徒歩5分にあるトルコ料理の店。市内に住むトルコ人の拠り所になっている。メニューは写真付きなので見やすい。

日本語名:スタンブール

ロシア語名:Стамбул

平均予算:800~1000ルーブル

メニュー表記:ロシア語、写真付き

“>

市内に3店舗ある釣りとキャンプ道具の店。川釣り用の撒き餌、海釣り用のルアーなどが豊富に揃う。市内中心部で釣り道具を揃えたい人にはおすすめ。

日本語名:クリョーヴォエ メスタ

ロシア語名:Клёвое место

“>

マリインスキー劇場から徒歩3分にできたドライブスルー&カフェ。24時間営業でドライブ好きのウラジオ人の立ち寄り場所になっている。ハンバーガー、ピザを中心とする。

日本語名:ソーリ イ ペーレッツ

ロシア語名:Соль и Перец

平均予算:500~800ルーブル

メニュー表記:ロシア語

“>

キタイスキー市場には多くのウズベキスタン人が働き、そのウズベキスタン人達の食事場として人気なのが「リャビハウス」。タンディール窯で焼き上げる同店の「ウズベキ風サムサ」はロシア人のファンも多い。今回は同店のコックを務めるアスラツォフ・サイジョンさん(Аслацов Саиджон)にウズベキスタン料理やご家族のことなどについて伺ってみました。

–ご出身はどちらですか?

ウズベキスタンのブハラという古い都市です。1971年に生まれたので今年で49歳です。

イスラム教のできる前から栄えていた古都ブハラ

イスラム教のできる前から栄えていた古都ブハラ

ウズベキスタンモスク特有の美しいブルーもブハラの名物

ウズベキスタンモスク特有の美しいブルーもブハラの名物

–ご出身地ブハラについて少しお聞かせ頂けますか?

シルクロードの要所、イスラム文化の中心としとして、サマルカンドと共に栄えた古い街です。ウズベキスタン最古の建物もあります。本当に綺麗な素晴らしい街です。因みにこのお店の店名「リャビハウス」もブハラで有名な溜池であるラビハウスから取っています。リャビハウスは憩いの場にもなっています。

ブハラ人のオアシスとなっているリャビハウス

ブハラ人のオアシスとなっているリャビハウス

–お店の店員さんは皆さん、ブハラご出身ですか?

はい、皆ブハラ出身です。ウラジオストクにいるウズベキスタン人の多くはブハラ出身です。

厨房で働くスタッフは皆ブハラ出身者

厨房で働くスタッフは皆ブハラ出身者

–サイジョンさんがウラジオストクに来るまでの経緯を教えて頂けますか?

ブハラでもずっとコックとして働いていて、出稼ぎでモスクワにまず出ました。モスクワから一度故郷フハラに戻って、その後知り合いに呼ばれてウラジオストクへ来ることになりました。ウラジオストク歴は10年です。

–ウラジオストクではご家族と住まわれているのですか?

はい。家族5人一緒に住んでいます。子供は娘3人なのですがが、そのうち2人は私と一緒に働いています。孫も2人います。

一緒に働いている末娘のファライギスさん

一緒に働いている末娘のファライギスさん

–サイジョンさんはご自宅でも料理されるのですか?

妻や娘が作る時もありますし、私が作る時もあります。

–このお店で出される料理は全てサイジョンさんが作られているのですか?

私はプロフ(ウズベキ風ピラフ)、シャシリク(串焼肉)、マンティ(ウズベキ風小籠包)が主な担当ですが、責任者なので全般に目を配ります。

暑い夏もシャシリクは良く売れ、汗を流しながら焼き上げる

暑い夏もシャシリクは良く売れ、汗を流しながら焼き上げる

–お店でおススメの料理は何ですか?

自家製のタンディール窯で焼く「牛肉入りサムサ」は良く売れますが、私のおすすめはプロフですね。やはりウズベキスタンといえばプロフです。特に日曜日にのみ作るブハラ風プロフ「オシソフィ(ОШ СОФИ)」はおすすめです。

タンディール窯で焼くサムサに足を止めるロシア人も多い

タンディール窯で焼くサムサに足を止めるロシア人も多い

–日曜日に作るプロフは通常のプロフと違うのですか?

米や具、ダシを全て別々に調理して、その後に油を足します。そして最後に牛肉、炒め人参、茹でうずら卵等を乗せます。うちのお店では通常のプロフは毎日提供しているのですが、この日曜日のプロフは5キロの米を使って大量に作り、それを楽しみに来られるお客さんも多いんですよ。

日曜日の名物となっているブハラ風プロフ「オシソフィ」

日曜日の名物となっているブハラ風プロフ「オシソフィ」

–季節ごとにおすすめのメニューはありますか?

季節ごとというのはそれほどないですが、羊のシャシリクは夏場にも良く出ますが、秋から冬場には同じ羊料理のハリサが良く出ておすすめです。

定番メニューである窯焼きサムサとシャシリクのセット

定番メニューである窯焼きサムサとシャシリクのセット

–ハリサとはどのような料理なのでしょうか?

麦に羊肉を入れトロトロになるまで長い時間煮込みます。ウズベキスタンでは良く食べられる料理です。

ちょっと寒い時期になると人気になるのがトロトロになるまで煮た「ハリサ」

ちょっと寒い時期になると人気になるのがトロトロになるまで煮た「ハリサ」

–サイジョンさんにとってウラジオストクは住みやすいですか?

ウラジオストクは好きですよ。だから10年もいるわけですから。いい街だと思います。コックという仕事も大好きですし、特に問題ないですよ。

–お忙しそうですがイスラムのお祈りは毎日5回されるのですか?

正直に言うと、私は5回お祈りしているわけではないです。自分のためにちょっと祈るというか、そんな感じです。

–将来は故郷ブハラに戻られるのですか?

もちろん故郷に戻りますよ。ただもう少しウラジオストクで稼いでからですね。具体的にいつ戻るとかはわからないですし、まぁそれほど先のことは考えていないというか、そんな感じですよ。半年に1回くらいは故郷に戻ってますしね。

インタビューの時も調理したり、お肉を買いに走ったりと忙しくしているサイジョンさん。お店では同郷のブハラ出身者に囲まれ、また娘さんとも一緒に働けてとても楽しそうで、常に笑顔が絶えない。サイジョンさんにはキタイスキー市場で、いつまでも美味しいウズベキスタン料理を作って、明るさを振りまいてほしいと思いました。彼のような存在はキタイスキー市場に安心感を生んでくれています。

16世紀から続くポーランドの手作り陶器「ブンツロー陶器」を販売するお店。ロシアのものは違った意味での味わいとあたたかみのあるデザインが多い。お店はショッピングセンター「アバンギャルド」の1階。

日本語名:ブンズロー ケラミカ

英語名:Bunzlau Keramika

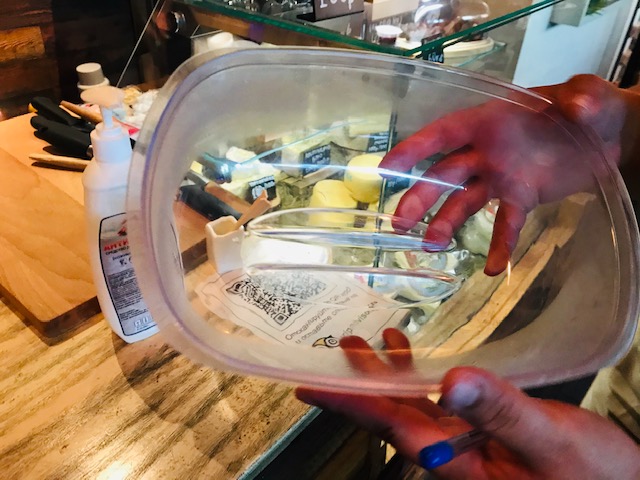

ウラジオストクの地元に根付いたコンサートホール「フィラルモニア音楽劇場」。1939年からこの劇場のオーケストラとして活動するのが「沿海州立太平洋交響楽団」。戦前戦後の困難な時期もロシア全土でコンサートを行い、今も日本を含めたアジア全域でコンサートツアーを続ける。今回は80周年を迎えたこの劇団を率いる総指揮者でロシア連邦名誉芸術家であるアナトリー・スミルノフさん(Анаторий・Смирнов)に御自身の指揮者人生や出身地ウクライナの事などについて伺ってみました。

ご出身はどちらですか?

ウクライナのドニエプロペトロスク出身です。兄弟はウクライナで今も生活しています。私は現在60歳ですが、40年間はウクライナ、20年間がロシアになります。パスポートはロシアですが、心は完全にウクライナ人です。

アナトリーさんはどのくらい音楽教育を受けてきたのでしょうか?

ウクライナで音楽の初等教育機関である音楽学校に7年通い、その後は中等教育である音楽専門学校で3年、そしてカンセルバトリと呼ばれる音楽学院(大学)に10年間通いました。ウクライナにあるリビウ音楽学院では6年間はバヤンというアコーディオンに似たロシア民族楽器を学び、そこから改めて指揮者として4年学びました。その後、研修が2年間あったので合計22年間の音楽教育を受けてきたことになります。

ロシアの民族楽器を6年学んだ後、指揮者としての専門教育を6年受けた

ロシアの民族楽器を6年学んだ後、指揮者としての専門教育を6年受けた

22年間の音楽教育の後、ウラジオストクに来るまでの経緯を教えてください。

卒業後は7年間ウクライナにあるリビウ オペラ・バレエ劇場で指揮者として活動しました。その後ロシア.ヴォルゴグラードで行われた指揮者の大会で優勝し、1998年よりロシアヴォルゴグラード音楽劇場の首席指揮者として15年間指揮を振りました。2013年にウラジオストクに現在のマリンスキー劇場の前身であるオペラバレエ劇場が誕生する際に首席指揮者として就任しウラジオストクに来ることになったわけです。

2013年に沿海州オペラバレエ劇場OPENに伴ってウラジオストクに招聘された

2013年に沿海州オペラバレエ劇場OPENに伴ってウラジオストクに招聘された

遠い街であるウラジオストクの印象はいかがでしたか?

海、太平洋、船といった風景がとても気に入りました。

ウラジオストクのオペラバレエ劇場の仕事はいかがでしたか?

立ち上げの一番最初の段階から関わることができとても有意義でした。オーケストラからバレエ団員を集めるところから裏方仕事まで全部を自分の裁量で進めることができ素晴らしい経験となりました。曲目も全て自分で組み立てることができたので楽しかったです。

ウラジオストクのオペラ・バレエ劇場から現在までを教えていただけますか?

オペラ・バレエ劇場で首席指揮者として活動していた際に、今働くフィラルモニア音楽劇場で指揮者コンクールがあり、そこでも優勝し、フィラルモニアに招待を受け首席指揮者として働くことになりました。当時は2つの劇場を掛け持ちしていた状態です。2016年にオペラ・バレエ劇場がマリンスキー劇団所属となりマリンスキー劇場となりました。しばらくマリンスキー劇場でも指揮を振りましたが、その後マリンスキーを辞めフィラルモニアの指揮者と極東芸術アカデミーの教職活動に切り替えました。

フィラルモニア音楽劇場の首席指揮者として沿海州立太平洋交響楽団を率いる

フィラルモニア音楽劇場の首席指揮者として沿海州立太平洋交響楽団を率いる

極東芸術アカデミーでのお仕事について教えて頂けますか?

ここは芸術家になるための最終教育を施す機関です。各分野での芸術教育を終えた19、20歳のプロ芸術家を目指す学生が入学してきます。私はオペラ部門の部門長です。オペラは指揮者、監督、舞台芸術家、音響、衣装など多くの人が関わりますが、その全てをまとめて1つの演目とする、その責任者が私です。オペラ歌手の指導もしますが、基本的にオペラ歌手の発声指導についてはボーカルの専門教授が担当します。

音楽、絵画、演劇の3つからなる極東芸術アカデミー

音楽、絵画、演劇の3つからなる極東芸術アカデミー

卒業生はオペラ業界すぐ働くことができるのしょうか?

はい、ほぼ全ての卒業生はオペラ劇場で、オペラ歌手、舞台装置、衣装など色んな形でオペラ業界で仕事ができます。オペラの基本言語はイタリア語になるのですが、うちの学校でもロシア語オペラのみならず、イタリア語オペラも教育します。時に4時間超のオペラもありますが、完全な形でこなせるようになります。そんな卒業生はロシアではもちろん、場合によっては海外での活躍もできるのです。

卒業生の9割は劇場や教育者として音楽人生を歩めるという

卒業生の9割は劇場や教育者として音楽人生を歩めるという

ウラジオストクは音楽、芸術の街という雰囲気がありますが、なぜでしょうか?

沿海州には初等教育機関として44もの国立音楽学校があります。ウラジオストクだけに限ると8校の国立音楽学校、そして中等教育機関の芸術専門学校、そして私が教鞭をとる極東芸術アカデミーがあるわけです。これは全て国立で国がお金を出して育成、運営しています。その他に民間の音楽、芸術教育機関があり、十分な芸術教育機関が整っています。

ロシアではなぜこんなに音楽を含めた芸術教育に国はお金を出すのでしょうか?

ロシアでは芸術は人間の魂を司り、魂を構成する非常に重要なものと捉えています。ロシア政府はそこをよくわかっており、政府予算の第一優先として芸術分野にお金を割き、その後、政治や経済の分野へ分配していきます。ウクライナでも全く同様の考えです。ロシアには民間の音楽劇場、演劇劇場もありますが、それらも一部国が支えています。芸術の分野では自国の人を育成するのみならず、他国から優秀な芸術家を招待したりもしてロシアの芸術レベル向上も常に図っています。

アナトリーさんは日本や日本の音楽家とも交流をもたれていますか?

ウラジオストクには不定期で日本の演奏家が来られ共演するのですが、それ以外に定期的に今瀬康夫氏というホルン奏者兼音楽プロデューサーが来てくれ、その今瀬さんとは長年の付き合いがあります。2018年10月には彼のアレンジで、私の人生初めての日本公演が実現しました。日本で有名な曲「大地讃頌」というのがありますが、その作曲家である佐藤眞先生が2017年にウラジオストクに来られ、一緒にコンサートを行いました。そして2018年10月には私達「沿海州立太平洋交響楽団」の計40名が大分県九重町を訪れ、佐藤眞先生と一緒に共同コンサート in Japanを行ったのです。まだ東京には行ったことがないので、東京の音楽家や団体とはまだ関係を持っていないので、ぜひ交流を持ち、共同で何かできれば素晴らしいと思っています。ぜひ交流を持ちたいです。

ウラジオストクに来る多くの日本人演奏家との共演も多い

ウラジオストクに来る多くの日本人演奏家との共演も多い

2018年10月には大分県九重町で「大地讃頌」の作曲家佐藤眞氏とジョイントコンサートを行った

2018年10月には大分県九重町で「大地讃頌」の作曲家佐藤眞氏とジョイントコンサートを行った

初めて行かれた日本の印象はいかがでしたか?

空港は福岡空港を利用したのですが、その道すがら街を見ると、非常にドイツに似ていると思いました。私は6年間ドイツでも活動したのですが、ドイツの街並みというのは、キッチリ、キレイにという感じです。日本の街並みもまさにそんな感じでした。国としての雰囲気もドイツに似ていて、経済的にも基盤が強く、政府がしっかりとしている、そんな印象を受けました。私にとっては極めて印象のいい国、それが日本でした。

日本以外の外国への公演も多いのですか?

中国や韓国でも公演があります。特にここ数年は韓国での公演が多く、昨年は5回ほど沿海州立太平洋交響楽団としてコンサートを行ってきました。

韓国でも評価が高いアナトリーさん率いる沿海州立太平洋交響楽団

韓国でも評価が高いアナトリーさん率いる沿海州立太平洋交響楽団

ウラジオストクでは母国であるウクライナ文化やウクライナ人に出会うことは多いですか?

ウラジオストクにはびっくりするほど多くのウクライナ出身者がいます。大概の人は100年前にソ連の政策としてウクライナから極東ロシアに送られてきた離散家族の子孫なのですが、それにしてもウクライナ出身者は多いです。ウクライナの都市名が街の名前になったりしている場所も少なくありません。例えば、ウクライナにはポルタバという都市がありますが、沿海州の中部にボルタフカという街があります。おそらくウクライナのボルタバ出身者が築いた街なんでしょう。枚挙に暇がありません。またウクライナ文化や民族舞踊、音楽が披露されるウクライナフェスティバルもよく開催されます。ウラジオストクではウクライナ人子孫、ウクライナ文化が味わえます。

ウクライナへの思いの強いアナトリーさんはウクライナイベントによく顔を出す

ウクライナへの思いの強いアナトリーさんはウクライナイベントによく顔を出す

ウクライナ出身者であるのはお互いにすぐわかるのでしょうか?

ウクライナ出身者の子孫は大体ちょっとしたウクライナアクセントが残っています。かすかなものですが、それでウクライナ出身者というのはわかりますね。

ウクライナの民族音楽というのはロシアのものと違いがありますか?

ウクライナの民族音楽は全般的にメロディーがゆったりとし、歌も伸びる感じのものが多いです。

ウクライナの人はなぜ極東ロシアに送られることになったのでしょうか?

ウクライナは穀倉地帯で、ウクライナ人は真面目で、勤勉によく働き、畑を上手に耕します。当時、そんなウクライナ人の勤勉さは極東ロシア開墾を目指していたソ連政府に都合がよかったに違いありません。実際、ウクライナから船でウラジオストクに送られたウクライナ人はウラジオストクから極東ロシア全体に散り、開墾、開拓しソ連政府の予想通りの活躍をしました。私はそんなウクライナ人魂は誇りですし、素晴らしいと思っています。

1930年代に穀倉地帯のウクライナから1万キロ以上離れたウラジオストクへ送られてきた

1930年代に穀倉地帯のウクライナから1万キロ以上離れたウラジオストクへ送られてきた

最後にウラジオストクを訪れる旅行者に一言頂けますか?

ここ数年旅行者が私達の劇場にも来てくれるようになり、特に韓国、日本人が増えています。私達のオーケストラは力強い音を出しますし、私もベストで指揮を振ります。クラシック音楽に今まで縁がなかった方もこれを機に是非ロシアの芸術に触れられるといいかなと思います。日本の皆さんとお会いできるのを心より楽しみにしています。

フィラルモニア音楽劇場では月2-3回アナトリーさんのオーケストラが楽しめる

フィラルモニア音楽劇場では月2-3回アナトリーさんのオーケストラが楽しめる

ウラジオストクのクラシック音楽文化と教育において中心人物となるアナトリーさん。彼の故郷はウクライナで、彼の魂はウクライナと共にあるという。アナトリーさんはウクライナ人やウクライナ音楽の話題に触れると、目を輝かせて語ってくれるのが印象的でした。彼の指揮や振る舞いには、彼の言う真面目で勤勉なウクライナ人というのが覗えます。60歳を感じさせない精力的なアナトリーさんの指揮とコンサートがウラジオストクで日常的に聞けるのは贅沢です。今後もアナトリーさんがウラジオストクに残り、沢山指揮をふってくれるのを願っています。

フィラルモニア音楽劇場の紹介:http://urajio.com/item/0507

今瀬康夫氏の紹介:http://urajio.com/item/1928

極東芸術アカデミーの紹介:http://urajio.com/item/0814

極東ロシア発の人気ローカルカフェ「カフェマ」。各店ごとのインテリアはテーマ性をもち1店として同じお店はない。カフェマでは多くのバリスタが働くが、その中でも最古参のバリスタが29歳のドミトリー・レシェトニコフさん(Дмиторий Решетников)さん。今回はバリスタになった経緯や、やり甲斐、ウラジオストクのコーヒー文化などについて伺ってみました。

ジーマさんはウラジオストクのご出身ですか?

生まれたのはバイカル湖のあるイルクーツクのあたりです。小さい頃にウラジオストクに引っ越ししてきたので、20年以上はウラジオストクにいるのでウラジオストクが私の出身地みたいなものです。

バリスタになられた経緯を教えていただけますか?

5年前に「カフェマ」の1つの店舗に足を運んだ際に、そのお店の雰囲気が気に入りました。またそこで、バリスタという職業があることを知り、カフェマで働くようになりました。始めトレーニング受けて、あとは実地で経験を積みつつ、定期的にトレーニングを受けていきます。うちにはバリスタ用の専門トレーニングセンターもあるのですよ。

ドミトリーさんのバリスタ人生が始まったお店

ドミトリーさんのバリスタ人生が始まったお店

バリスタの仕事について教えていただけますか?

コーヒー豆や淹れ方、器具についての知識をもって、美味しいコーヒーを淹れるというのが基本になります。またお客さんがコーヒーについて関心を持っていただくよう努めるのもバリスタの仕事です。

フラスコといった器具を使った淹れ方も関心が高まっている

フラスコといった器具を使った淹れ方も関心が高まっている

バリスタという仕事の魅力について教えて頂けますか?

やはり一番の魅力は無限に成長していけるということでしょうか。技術をどんどん磨いていくということもできますし、知識を得ていくこともできます。そして選手権に出て上を目指したり、さらにはバリスタを育てるトレーナーになっていくこともできます。この無限の広がりがバリスタの魅力だと私は感じています。

ロシアではバリスタの仕事はステータスがあるのでしょうか?

ロシアは他の国と比べて、コーヒー文化が根付いてきたのが遅れているので、バリスタという仕事の認知度も他の国ほど高くありません。ただ昔はカフェの仕事といえば、学生のアルバイトという感じが多かったのですが、最近はバリスタとして成長していくことを目指して入ってくる目的意識の高い人も増えてはいます。

ドミトリーさんはコーヒー豆の仕入れにも関わるのですか?

コーヒー豆の選別、仕入れについては専門のコーヒーハンターという人がいます。うちの店でもカテリーナさんがコーヒーハンターとして豆の選別仕入れを行っています。時にはコロンビア、ブラジルなどの南米まで確認にいっています。

ロシアといえば紅茶文化のイメージが強いですが、コーヒー文化も隆盛なんですね?

ロシア=紅茶というのはステレオタイプかと思います。スペシャリティーコーヒーという概念がロシアに出現したここ10年というのはロシアのコーヒー文化は急激に発展しました。うちのお店も5年前はウラジオストクで1店舗だけだったのが、今では5店舗です。

ウラジオストクの人のコーヒーに対する意識はどのように変わりましたか?

コーヒーをブラックで楽しむ人が圧倒的に増えました。昔は砂糖やミルクを入れて飲む人が多かったのですが、今は豆本来の味を味わうという人が多いです。そうするとコーヒー豆の種類の違い、産地などについても関心をもってきます。始めはオーソドックスな淹れ方しか知らなかった人も、フラスコなどを使用した違うタイプの淹れ方にも興味を持ち始めます。お店で飲むだけでなくて、家で自分で試したいというそういうニーズも自然と高まりました。うちのお店ではコーヒー豆や機械も販売して、それを目当てに来られる方も多くなりました。コーヒーの淹れ方や豆についてレクチャーするワークショップも盛況です。又毎年行われる「Kofevostok」というコーヒー文化を盛り上げるイベントも行っていて、これもウラジオストクのコーヒー文化に寄与しているはずです。

ウラジオ中の多くのカフェが参加するKofevostok

ウラジオ中の多くのカフェが参加するKofevostok

Kofevostokでコーヒーの淹れ方を披露するワークショップ

Kofevostokでコーヒーの淹れ方を披露するワークショップ

ウラジオストクのカフェやカフェ文化に特徴はありますか?

私は自分のウラジオストクに住んでいて、あまりに慣れ過ぎているので、他の都市と比べた違いについてはよくわかりません。ただうちのお店だけでいえば、各店が各店ごとに内装テーマをもち個性ある店舗にはなっていると思います。

各店舗はテーマをもって個性的な雰囲気になっている

各店舗はテーマをもって個性的な雰囲気になっている

壁の絵もお店の仲間たちで仕上げている

壁の絵もお店の仲間たちで仕上げている

内装のテーマは皆で決められるのですか?

テーマについては統括責任者のカテリーナさんが決めます。ただ内装については、うちのスタッフ、それとカフェマに関わる仲間たちが皆で手掛けます。プロのアーティストはいませんが、セミプロ級のアーティストもいて、今私が働いている店舗の壁も仲間が描いたものです。皆でお店作りを手掛けているから、家族のような温かい雰囲気になっているとは思います。

バリスタとしての大会みたいのはあるのでしょうか?

はい。全ロシアレベルでのバリスタ大会が毎年あります。地域での大会に優勝すると、全ロシア大会に進めます。私も昨年参加し、極東ロシア地域で6位になりました。もっと上を目指していきたいと思います。

バリスタ大会はどんなことを競うのでしょうか?

いろんな部門、判定基準があります。純粋にコーヒーを淹れるというものにとどまらず、その自分の作品に対するプレゼンテーションを行うということもあります。ラテの上に絵を描き、その美しさを競うという部門もあります。

ラテの美しさを競う部門もある

ラテの美しさを競う部門もある

ドミトリーさんにとってバリスタ大会はどのような意義を持つのでしょうか?

私にとってバリスタ大会への参加は、自分を成長させるために非常に重要です。コーヒーをただ淹れるのであればロボットでもできます。大会があることで私は自分の腕を磨き、理想を求め成長していくことができます。この大会期間というのは短期間ではあるのですが、この短期間の間に大きく成長できるのを感じますし、多くの参加者とも絆を深めることができます。私の成長にとっては欠かせない大切なものです。

メディアでも取り上げられるバリスタ選手権に参加のドミトリーさん

メディアでも取り上げられるバリスタ選手権に参加のドミトリーさん

最後にドミトリーさんの夢を聞かせてくださいますか?

あまり先のことはわからないのですが、先5年はとりあえずバリスタとして成長し選手権でもより上を目指したいです。同時にバリスタを育てる立場であるトレーナーの勉強もしていこうと思います。多くのバリスタが憧れるように、私自身もカフェを自分で持つかもしれない、遠い話ですが、そういうこともありえますね。

10年程度と若いウラジオストクにおけるコーヒー文化において、5年キャリアをもち選手権参加するバリスタはとても貴重な存在。ドミトリーさんのようなバリスタの存在がより知れ渡ることによって、ウラジオストクにおけるバリスタステータスも上がり、より成熟したコーヒー文化が育つに違いありません。コーヒーという自分の道で常に上を目指すドミトリーさんの活躍が楽しみですし、カフェマにいったらそんな彼の淹れてくれる一杯を頂きたいと思います。