噴水通りにある小さなコンビニ。散歩途中に飲み物を買ったりするのにちょうどよい。ビールなどのアルコール、お土産も置いてある。

日本語名:エヴリデイ

英語名:EVERY DAY

por el culo a mi esposa caliente.sex videos free porn gozadas em casadas eessp.http://frpornosexe.com rocco siffredi stunning reverse gangbang.

芸術大国ロシアをささえる芸術家達を育成する機関として芸術アカデミー(4年制)。芸術アカデミーはロシア全土にありますが、その極東ロシア校がウラジオストクにあります。そのウラジオストク芸術アカデミーの副学長で、プロのバヤン(ロシア式アコーディオン)国家演奏家であるアレクサンドル・キリーロヴィチさん(КАПИТАН АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ)にお話を伺いました。

-何歳からアコーディオンを引かれているのですか?

11歳からです。11歳から始めて、14歳の頃に、推薦を受けて音楽学校へと進みました。

-アレクサンドルさん自身に音楽の才能があると思ったのは何歳くらいですか?

才能があるというのは自分ではあまりよくわかりません。ただ私は音楽を演奏するのが好きで、その能力を先生方が認めてくれ音楽学校、プロ演奏家としての道を開いてくれました。

-今も練習はされるのですか?

もちろんですよ。芸術家は死ぬ瞬間まで精進していかなければいくものです。今も学校で教えながら、学生達から沢山のことを学びますし、学校で私自身も練習していますよ。

-ご自宅では練習されないのですか?

家に帰ったら、くたくたで家族と時間を過ごして、寝て終わりです。一応、芸術アカデミーの副学長をしているので、ペーパーワークも、このように沢山あるのですよ。(机の上の書類の山を見せてくれる)

-アレクサンドルさんの教え子にはアレクサンドルさんよりも上を行く学生はいますか?

私なんかより上手で才能あふれる学生は沢山いますよ。今の学生の中にも、いますし、卒業生でもヨーロッパ、アメリカ等で大活躍するプロ音楽家がいます。

-アレクサンドルさんの部屋には日本での演奏写真や日本に関連するものが沢山ありますね?

そうですね。私は1990年代にロシア人3人組で加藤登紀子さんのバックバンドとして活動していました。数年間に渡って、加藤さんのコンサートに帯同し、日本各地にアコーディオンを持ってツアーしましたよ。青春時代のとても良い思い出です。2018年は加藤さんのコンサートが企画され久しぶりに会えるので本当に楽しみです。。「百万本のバラ」は日本のみならずロシアでも皆が知る人気のメロディーですね。

加藤登紀子さんのバックバンドとして活躍するアレクサンドルさん

東京の大学等でも演奏会を行なった

-今も日本へコンサートしに行かれたりしますか?

以前みたいに頻繁ではないですが、たまに行きます。昨年も芸術アカデミーの今瀬康夫氏にアレンジしていただいてコンサートを行いました。

-今後も日本との活動は続きそうですか?

今、新しい日本人向けの取り組みを始めています。日本人の旅行者が増えてきており、当アカデミーを会場としてのコンサートです。私自身も演奏する予定ですが、それ以外にも優秀な学生にも演奏してもらい、ウラジオストクの音楽家を間近で感じてもらえればと思っています。当アカデミーは55年の歴史があり、建物自体も日本人にとっては魅力的かと思うので、そんな環境の中で、音楽に触れてもらえる機会を作れればと思っています。

いつもにこやかに迎えてくれサービス精神旺盛なアレクサンドルさん。インタビュー中にはバヤンで知床旅情と100万本のバラを演奏してくれてしまいました。アレクサンドルさんの話からは、芸術家はいつまでも練習し、人生最後の日まで精進するという芸術家の運命を見た気がしました。自分が教えている学生からも貪欲に学んでいるアレクサンドルさんの演奏力がまだまだ向上しそうでした。

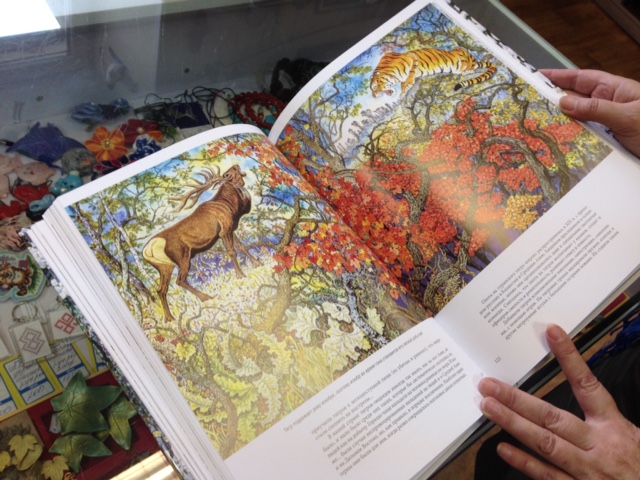

ロシアの文化とその隣国の文化が味わえる御土産店ルナイグロシ(Луна и грош)。同店には沿海州の芸術家、職人の手作り作品を多く扱っていて他のお店にはない空気を持っています。またユニークなのはロシアのみならず隣国である中国、韓国、日本の文化関連の書籍、作品も多数扱っているところです。ロシアの良さを味わいつつ、その隣国文化にも触れられる同店は、旅行者のみならず各国の文化研究者などの集う場所にもなっています。そのルナ・イグロシを経営するオーナーのエレナ・アレクサンドローブナさん(Елена Александровна)にお話を伺ってみました。

–エレナさんは生まれも育ちもウラジオストクですか?

生まれたのは、ベラルーシという国です。もともとソビエト連邦の一部だった国です。モスクワよりもっと遠いところですね。そして1986年にウラジオストクに来ました。もう30年以上はウラジオストクなので、完全にウラジオストク人です。

–ルナイグロシというお店を開いた経緯について教えていただけますか?

このお店を開いて2年が過ぎますが、それまではアルセーニエフ博物館で仕事をしていました。その博物館で勤務している時に、ロシアの素晴らしい文化、手作りの木工作品、芸術作品などに惹かれていきました。それとともに、中国、韓国、日本などの近隣諸国の文化にも非常に興味を持ちました。このロシア文化の素晴らしさを皆(お客さん)と共有したかったのです。それと同時に、隣国の文化もロシア人に伝えるべきだと思いましたので、その書籍や作品も同時にお店に並べることにしたのです。

–お店には手作り作品も多数ありますが、どのくらいのハンドメイド職人がいらっしゃるのですか?

50人以上の職人さんが商品を提供してくれています。沿海州に住む人々で、大半はウラジオストク在住者ですが、中にはナホトカ、アルチョムなど他の都市の職人さんがいます。中には北朝鮮の職人さんもいますよ。ウラジオストクには北朝鮮の大使館もあり、そこから紹介を受け素晴らしい芸術家と知り合え、お店で販売しています。

貝柄で作られた北朝鮮芸術家の力作

貝柄で作られた北朝鮮芸術家の力作

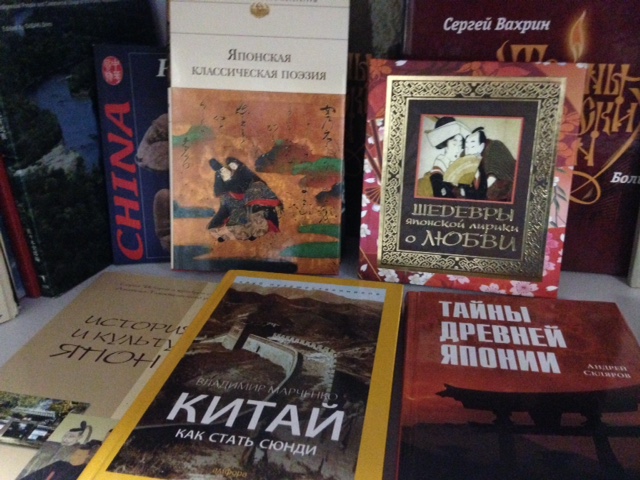

–お店には中国、韓国、北朝鮮、日本の文化、歴史などを扱った本も多いですが、これもお店の特徴ですね?

そうですね。ロシアの隣国にはロシアに無い素晴らしい点を持った国があります。日本もそうですね。私の娘は日本に何ヶ月も滞在し色々見て回ったりしたのですが、日本には素晴らしい文化、それと卓越した労働観がありますね。道に凸凹は少ないですし、どこも綺麗ですし、時間も守られますし、仕事は完璧にこなすという労働観があります。残念ながら、ロシアにはそのような労働観はありません。日本からロシア人は勉強、学ぶ必要があると私は感じますね。もちろん日本に無くて、ロシアにはあるという部分もありますよ。その隣国同士の良い部分をお店で展開していき、お客さんに伝えていきたいのです。

日本人の優れたの仕事方法、労働観を扱った本も販売する

日本人の優れたの仕事方法、労働観を扱った本も販売する

–エレナさんのお店はほとんど広告していませんよね?

お陰様で口コミ(Сарафанное радио)で広がってくれているんですよ。

–口コミだけでは難しい面もありそうですが?

ビジネスとしては難しい面もあるかもしれませんね。でもいいんですよ。私としてはお店の商品を気に入ったお客さんだけがお店に通ってくれればいいと思ってますし、ただ覗きに来るだけでもいいとおもっているんですよ。ちょうど博物館のようにです。そしてもしお客さんが本当に欲しいと思ったら買ってくれればいいかなと思うんです。そんな感じで友人を増やすような感じでお店も発展できればと思います。ここに来るお客さんは皆友達になって、ぶらぶら時間過ごしたりしてますね。今、お店の裏にいいスペースがあるので、ここをフリースペースにして、ここで本読んでもらったり、くつろいでもらったりしようと計画中です。5月には正式オープンできそうです。

5月からは青空の下で本も読める

5月からは青空の下で本も読める

—ルナイグロシという店名にはどういう意味があるのですか?

ルナイグロシというのはロシアの物語の題名から取っています。国同士にはいろんな違いがありますよね。そういう違いを超越、つまり国よりもっと高い視点である月の作品(商品)が集まったお店として、月=ルナ(луна)、小銭=グロシ(грош)としました。いろんな違いを超えた月の視点で楽しみましょうと、そんなところでしょうか。

–お店にいつもいる猫さんも大人気ですが、この猫さんについて少し紹介していただけますか?

そうなんですよ、とてもかわいくて利口な猫なんですよ。名前はビザンチーヤ、通称でビーザです。8歳の女の子です。本当にいい子で、絶対噛むこともないですし、おっとりしてます。

ルナイグロシは単なるお店というよりは、国境を超えて文化の融合する場所であり、人々の交わる場という雰囲気です。お客さんには文化に触れてもらって、本当に欲しくなった時だけ買ってもらえばよいというスタンスを曲げないところに太っ腹で寛大なエレナさんの心意気を感じました。

アレクサンドル・アレクセービチさん(Александр Алексеевич)

クバルチラ30のスタッフで日本語の堪能なアレクサンドルさん。ロシアの自然を愛し、かつ文化、音楽にも造詣が深い。いつも暖かく迎えてくれ旅行者にも人気のアレクサンドルさんにこれまでの人生を伺いました。

-お生まれもウラジオストクですか?

私は生まれた時からウラジオストクです。祖父母はウクライナの出身で、1930年頃にウラジオストクへやってきました。その当時ウクライナは貧しく、かつ人口が多かったので、国外の地へ新しい生活を求めて行く人が多かったのですよ。丁度ウラジオストクは人口も少なく、ウクライナよりは可能性があったのです。私自身はウクライナを意識することはなく、完全にウラジオストクのロシア人です。

-日本語が上手ですが、どうやって勉強されたんですか?

私は極東連邦大学で東洋学を勉強し、その際に日本語と英語を勉強しました。その後、国営の客船での仕事が始まりました。主に客船にての通訳業務が私の仕事でした。ウラジオストクの港から、シンガポール、香港、韓国、日本、アラスカなど多くの国と行き来をしました。英語と日本語を使って船内アナウンス、その他通訳業務をしました。当時はウラジオストクと東京に定期船も出ており、日本語もよく使いました。今は年齢でだいぶ忘れてしまいましたけどね。

-客船での御仕事は何年くらいされたのですか?

客船での仕事は1980年のモスクワオリンピックあたりまで続きました。モスクワオリンピックの影響で客船の往来が減り、国営の極東船舶公団というところに職を変えました。

-極東船舶公団でも通訳の仕事をされたのですか?

極東船舶公団では海外からロシア海域に入ってくる船の検査に立ち会いました。ロシアの海域には韓国、日本他、漁業のための船が沢山はいってきます。それらの船で許可の有無、漁獲量などを実地で検査しました。検査の途中で、外国語でのやり取りが必要となり、私の仕事です。この船舶公団の仕事でもアルゼンチン、ウルグアイ、スペインなどの一般ロシア人の行けない国を沢山見て回りました。アメリカのシアトルも綺麗な港町でしたね。

-人生の多くの時間を海の上で過ごしているんですね?

そうですね。大学を卒業してから25年くらいは海上勤務でした。年の半分くらいは海にいましたよ。海上勤務がなく、休暇の時はポーランド、ブルガリアなど東欧諸国に家族と旅行したりしました。それとスキーが好きなので、スキーにもよく行きました。

-アレクサンドルさんは音楽にも造詣が深いですが、音楽にも携われていたのですか?

学生の頃からアマチュアバンドとして活動していました。その後は勤務の合間をぬって、バーや結婚式などで

演奏していました。アメリカやロシアのポップスが中心です。その当時はアメリカのポップスがウラジオストクでも流行っていたんですよ。

-世界中色んな所を見られているアレクサンドルさんにとってウラジオストクはどんな街ですか?

まず1つは、ウラジオストクは人がのんびりして、温かい人が多いと思います。モスクワや他の都市と比較してもそんな気がしますね。2つ目はウラジオストクは多国籍で鍋のような所です。日本、中国、韓国等のアジアの文化、それとロシアの文化がうまい具合にミックスし、独特の文化、雰囲気を醸し出しています。私はやはりウラジオストクが好きですね。

日本語が堪能で、温かいTheウラジオの男アレクサンドルさんとは、隠れ家的人気レストランのクバルチラ30で会えることも多く、色んな楽しいお話をしてくれます。

ウラジオストクでNo1人気の隠れ家的カフェ「クバルチラ30」。家族のような温かい雰囲気、サービスがロシア人のみならず日本人にもファンがいる。日替わりのメニューで毎日新鮮な食材を提供するというのもユニークである。その女性オーナーであるオリガ・グールスカヤさん(Ольга Гурская)に、お話を伺いました。

–オリガさんはウラジオストクの生まれですか?

いいえ、生まれはウクライナです。7歳の時に祖母や両親と一緒にウラジオストクに来ました。それからはずっとウラジオストクです。

–ウクライナ生まれということはオリガさんの生活で特別な意味を持ちますか?

生まれた故郷はウクライナで、ウクライナの生活における小さい時の思い出はありますが、私の人生の

多くはウラジオストクです。ウラジオストクで学生生活を過ごし、初恋もウラジオストクです。ウクライナでは

ずっと病気がちでしたが、ウラジオストクに来てからはずっと健康でほとんど病気をしませんしね。ウラジオストクが私の街といえるでしょうね。

–オリガさんのレストランはユニークかつファンも多いですが、このようなレストランを始めるまでの経緯を教えていただけますか?

私は学校を卒業後は15年ほどプロの歌手として活動していました。歌手としての活動を終えたのち、ウラジオストクでファッション、ライフスタイル雑誌のライターとして働くことになりました。その際に色んなカフェ、レストランの取材、経営者などとも知り合いになりました。ちょうど2005年のあたりはウラジオストクにも洗練されたカフェが出て来て、人々がそういうカフェで時間を過ごすというライフスタイルも出来てきたのです。そのような環境の中で私もカフェの運営に興味を持つようになりました。そして2009年に何人かの人と一緒に人生初のカフェを開くことになりました。このカフェは70席の比較的大きなカフェで、ビジネスセンターの2階にありました。このカフェの運営の後に2つ目のカフェを運営しました。2013年今のお店につながる「クバルチラ30(Квартира30)」をフォンタンナヤ通りで開きました。このクバルチラ30で初めて私自身のお店をもつことになりました。そして昨年今のパロガヤ通りに移ってきました。

–カフェ「クバルチラ30」はオリガさんの哲学のようなものを感じますが、それを教えてくれますか?

まず1つには「人間的つながり(交流)」を重視していることです。「お店とお客さん交流」「コックとお客さん交流」を大事にしています。クバルチラ30では美味しい食事や優雅な時間を提供するのはもちろんですが、それと同様にお客さんにはお店従業員とのつながりも感じてもらえるようなサービスを提供しています。そしてさらに特徴的なのはコックとお客さんのつながりを生み出す点かと思います。一般的なカフェは厨房が閉ざされており、コックがお客さんの美味しいものへの反応、顔、声を見ることがありません。クバルチラ30は開店以来オープンキッチンですが、これでコックもお客さんの喜んだ顔や感謝の声を聞くことができます。こういうことをコックが経験できることで、コックの作りがいにもなりますし、そして料理の腕も上がっていきます。

–オープンキッチンはコックさんとお客さんのつながり、交流を促すためのものなのですね?

そうですね、お客さんとコックのつながりを生み出すためも大きな理由です。そして哲学の2つ目にも繋がるのですがオープンキッチンによって全てのプロセスを見せることで、お客さんへの誠実を示しています。ロシアではしばしどんな食材が、どんな場所で作られているか不透明なことがありますが、これは不誠実だと感じました。

私はお客さんに大して誠実でありたいのでオープンにして全て見える形にしました。

–オープンキッチンを使って料理体験教室もされていますね?

オープンキッチンは、料理体験教室をする上で非常によい環境です。クバルチラ30の料理教室は本格的な厨房器具に囲まれ、プロのコックと触れ合うことができます。そして最後にはプロのコックが提供すコース料理を味わうことができます。このコース料理の中にはロシアならではの魚のマリネ、極東キノコの瓶漬け等もあり、ロシア文化も味わえます。

–クバルチラ30では広告を一切していませんが、その理由も教えていただけますか?

私自身が広告関連業務に8年間いて、既存の広告費に疑問を感じていました。私としては広告に沢山のお金をかけるのであれば、お店に綺麗な花を飾ったり、お客さんにオマケとして何かプレゼントしたりといったそういうことにお金をかけたほうがいいと思っています。そのようなところにお金をかけることでお客さんに喜んでもらってそして御友達を呼んでもらったり、拡散してもらうほうがよほどよい広告になるかなと思っています。口コミが中心で広がってくれています。それと合わせて、フェイスブックとインスタグラムがあり、そこでお店の情報を告知しています。そうそう、過去10年に渡ってお店似通ってくれるお客さん、ケータリングで長年利用してくれている企業さんも宝ですね。

–オリガさんは日本のレストランや文化にも関心が高いですね?

2010年に研修のような形で東京に10日間行きました。それはそれは素晴らしい体験でした。六本木、渋谷、代々木などでロシアにはない綺麗な街やお店を見てショッピングしたり、パントマイムを始めとした芸を見たり、レベルの高いサービスのお店で食事したり。日本にはミッシェランガイドに載っているお店が沢山あります。

そこは味のみならずサービスも洗練されたお店が多いです。桜の咲く季節にでもまた日本に行って、そういうお店を訪れて、食事のみならず料理教室でも体験できれば最高ですね。そしていつか日本の調理人にウラジオストクに来てもらってクバルチラ30を使ってもらえたら素敵ですね。

–クバルチラ30は料理も人気ですが、トイレもユニークでとても快適な空間ですよね?

これも日本の影響があるんですよ。日本のトイレがどこでもとても綺麗なのに感動しました。私もそのように

綺麗で快適なトイレにしたいと思い、今のような形になりました。天井も通常の2倍くらいの高さで、花や絵を置いた洗練された空間にしています。さすがにウォシュレットはありませんが、それ以外は出来る限りの力を注いでいます。あ~また日本行って色々見て体験したいです。

帰り際に、男性コックの作ったチョコレートのお菓子を頂きました。そして非常に美味しかったのですが、それ以上に「美味しかったです」と男性コックに言うと「ありがとう、それはよかった」と返してくれました。

ウラジオストクのカフェではコックと言葉を交わすことはまず無いので、非常に新鮮な感動がありました。こんなカフェを運営するオリガさんには是非ウラジオストクのカフェ文化を引っ張っていってもらいたいと思いました。

クバルチラ30の店紹介:http://urajio.com/item/0174

クバルチラ30の日本人体験記事:http://travelplanet.jp/projects/vladivostok/cook

クバルチラ30の料理体験教室の紹介:http://urajio.com/item/1806

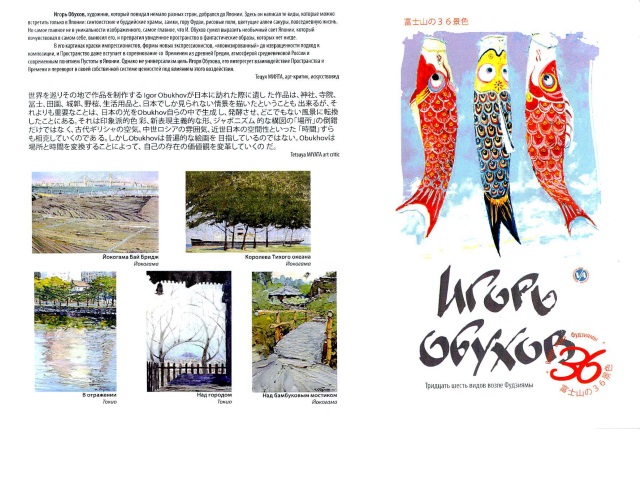

葛飾北斎、安藤広重、喜多川歌麿に大きな影響を受け、本人も日本の風景を描いて36景を作ったほどの日本好きの芸術家イゴーリ・オブホフさん(Игорь Обухов)。2012年のウラジオストクAPECの際は、日本とも共同で36景の展覧会を行い好評を博した。最近は普通の風景画のみならず、陶器に絵画を描く作品にも取り組んでおり、こちらも評価されている。ジョンレノンを彷彿される風貌も特徴的なイゴーリさんに、日本から受けた芸術的影響、36景を描いた経緯などを聞いてみました。

—-生い立ちや画家になった経緯を教えていただけますか?

僕は1970年にウラジオストク空港に近いアルチョム市に生まれ育ったんだよ。普通の男の子だったんだけど、

とにかく描くのが好きでね。海で働くための学校も卒業して、働こうと思ったんだけど、描くのが好きすぎて、

海男(シーマン)になるのを辞めて、画家の道に入ったんだよ。だから普通の画家よりもかなり遅く芸術学校には通うことになったんだ。23歳に専門学校で4年勉強して、それから6年間芸術アカデミーで学んだから、

卒業したら33歳になってたよ。そしてそれからプロの画家としてスタートすると共に、アカデミーの教師となったわけ。

—-イゴーリさんの作品には日本を描いたものも多いのですが、日本とイゴーリさんの関係を教えていただけますか?

ソビエト時代も今も絵画を勉強するロシア人は北斎、広重、歌麿の3人について学びます。量は多くないですが、必須科目です。学生時代にその3人に触れる機会があって、それが僕には衝撃的で深くのめり込んでいったんだよ。日本人は知らないかもしれないけど、この3人の作品はフランスの印象派なんかにも大きな影響与えたんだよ。凄い人達だね。僕の作品にはこの人達を始めとした江戸以前の日本絵画の影響があるね。

—-イゴーリさんの描いた36景について教えていただけますか?

僕は2011年の3月に日本に行く予定だったんだ。丁度その時に3.11の大震災が起こってね、周りは反対する中、

どうしても行きたくて、結局行ったんだ。そしてその際に、震災下での日本人の振る舞いを目にした。とてもビックリ、感動したよ。だって、あの震災で大変なときにも関わらず、社会秩序が乱れることなく、犯罪もなく淡々、黙々と人々が復興活動して、生活しているんだよ。そしてそういう環境の中で、日本の風景を書き残しておきたくなってあの36景を描いたのさ。36景というのは御存知の通り葛飾北斎の富嶽三十六景からとっているんだけどね。ロシア人が描く36景なんて珍しいだろ?僕も色んな作品描いているけど、あの震災下での日本の状況と36景という北斎と同じことをしたという意味で、あの36作品には特別な思いがあるんだ。日本で展示会開いて、日本人の反応が見れる日が来るといいな。

人懐こく、親しみやすい人柄で、教師でありながら教師らしくないところが人気のイゴーリさん。学部長で奥さんのナタリヤさんをいつもサポートし、よい右腕で、よい父でもあるイゴーリさんの作品には、そんな人柄があらわれた優しい作品が多い。陶器に絵付けされた作品を目の前で見たが、とても可愛らしく欲しくなりました。そんないゴーリさんの作品の背後にはいつも日本があると思うとなんか嬉しくなりました。

40年以上地元に愛され続けるの写真館「フォトアテリエー」。このお店のレトロさは地元民だけでなく、旅人にも哀愁を感じさせてくれる。ソビエト時代から今日に至るまでお店を守り続ける主 ピョートル・ミハイロビチさん(Пётр Михайлович)にお話を聞いてみました。

—-生い立ちから今までを教えていただけますか?

1952年にウラジオストクからちょっと離れた村で生まれて、5歳の時にウラジオストクに来たから、まぁほとんどウラジオ人だね。来年で65歳だよ。1976年にこのフォトアテリエは出来たのだけど、1980年に自分は入社した。入社といってもソビエト時代だから割り当てられたという方が正確だけどね。1980年からはずっと主として店を切り盛りしているよ。

—-競争が激しい中よく40年も経営できていますね、秘訣でもあるのですか?

う~ん、特に秘訣とかは考えたことないなぁ。ウチは1991年にソビエトが崩壊するまで、ソビエトの国営会社としてやっていて、それから個人の店になったんだ。だから実際に資本主義の中で戦っているのは20年くらいかな。やっぱり、秘訣はないね。敢えて言えば、常にしっかり仕事をやることだけかな。従業員もそういう僕の姿を見てくれているのかもしれないね。でも本当に特別なことはしていないよ。

—-ソビエト時代と現在のロシアで、お店の状況は変わりましたか?

ソビエト時代は皆が淡々と良い仕事をしようという空気があったね。資本主義が持ち込まれて、お金を稼ぐのに一生懸命になって、そういうソビエト時代の考えみたいのが風化しちゃっているね。僕の感覚では、ソビエト時代の方が皆一生懸命働いていた感じがあるね。

—-それにしても8時30分から19時までわずか30分の休憩で、しかも365日営業って大変じゃないですか?

1ヶ月に2-3日しか休まないこともあるけど、もう慣れてしまったよ。大したことないよ。家族と過ごす時間が少なくてたまに怒られるけどね(笑)。

ほぼ休みなく、淡々と良い仕事をされ、お店をキレイに維持されるピョートルさん。ウラジオの生き字引みたいな方で、朴訥としてますがお店のように味わいがあります。ソビエト時代から今までのウラジオを映し続けてきた貴重なお店なので、いつまでも残ってほしいものです。

写真館の紹介:http://urajio.com/item/0530